Es ist mein Nachbardorf, und kein anderes ist so schön und so – tessinerisch.

Tessinerisch ist: wenn beispielsweise ein Mann in Ronco einen alten, abgenutzten Wasserhahn in der Küche hat, so einen, der immer läuft und plätschert, der zwanzigmal übergedreht ist, schon lange kein Gewinde mehr besitzt und nun also notwendigerweise früher oder später erneuert werden muß – und wenn dieser liebenswerte Mensch dann sagt: »Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt nach einem neuen Wasserhahn umsehen oder nach einem andern Haus, wo das in Ordnung ist?«

Das ist tessinerisch, und selbstverständlich wird weder umgezogen noch der Wasserhahn repariert.

Aber das weitere ist dann speziell ronconesisch: Im folgenden Sommer nimmt der Mann Arbeit in einem anderen Teil des Tessin an, vermietet das Haus während seiner Abwesenheit einer Nordschweizer Familie als Sommeraufenthalt und findet selbstverständlich bei seiner Rückkehr einen neuen Wasserhahn vor. Der gute Mann ist nun nicht etwa freudig überrascht. Im Gegenteil: »Für diese Nordschweizer ist doch nichts fein genug. Jetzt habe ich mich so lange mit dem alten Wasserhahn begnügen können, aber für sie war er also nicht gut genug. Die Leute stellen Ansprüche – [150] übrigens, ich mag das nicht, wenn hinter meinem Rücken im Hause Veränderungen vorgenommen werden. Das hätten sie mir überlassen sollen.«

So ist mein Nachbardorf, es liebt keine Veränderungen. Die Katzen mögen das auch nicht, wenn sich etwas verändert. Es soll alles so sein, wie es nun mal ist. Und darum ist Ronco das Paradies für Katzen, sie beherrschen es vollständig. Sie schreiten würdig und gemessen auf den engen Treppengassen einher und demonstrieren überlegen die Kontrastwirkung ihrer geschmeidigen Eleganz zu den rauhen und geschwärzten Steinmauern. Sie schmiegen sich weich an den harten Stein. Sie liegen in den Loggien und sonnen sich. Sie spielen mit ihren Katzenkindern auf den Steinterrassen. Sie sitzen statuenhaft auf den Mauern und Gesimsen. Sie teilen die Lautlosigkeit mit dem Stein und genießen Roncos unveränderliche Ruhe.

Glückliches, zeitloses Ronco, das keine Fahrzeuge innerhalb seiner Mauern kennt. Denn die verbauten, winkligen Treppenpassagen, die den Berg hinanklettern, sie können nie befahren werden und außerdem ist auch alles viel zu eng zusammengedrückt.

Wenn ich etwas zu essen haben will, wenn der Wein alle ist, wenn ich einen Brief abschicken muß, immer bin ich gezwungen nach Ronco zu gehen. In Fontana Martina gibt es außer Pietros Keramik nichts zu kaufen. Ronco aber ist die große Welt, ein richtiges Dorf mit ungefähr vierhundertfünfzig Einwohnern, fünf Geschäften und drei Wirtshäusern. Sogar ein Posthaus haben sie und eine Postautoverbindung nach Locarno.

Wenn das große Untier von einem Postauto die Bergstraße heruntergebrummt kommt und dabei beinah auf [151] dem Kopf stehen muß, dann beschreibt es eine S-Kurve, bremst hart und steht vor dem Posthaus. Schluß. Alle Katzen auf der Treppenballustrade des Posthauses heben sachte den Kopf und lassen ihre Blicke über den unverschämten Friedensstörer hingleiten: was bildet der sich eigentlich ein? Dann schlecken sie sich zweimal gleichgültig mit rosenroter Zunge über den Pelz und wenden sich verächtlich ab. Die Fuchsien blühen in üppiger Pracht, und die verschwenderische Blumenfülle eines alten Oleanderbaumes hebt sich strahlend von dem Hintergrund einer altersgrauen Hauswand ab. Geflammte Hibiskuskelche meditieren in der Sonne. Und das Postauto kann gerade noch auf dem Kirchplatz wenden. Weiter geht es nicht mit dem Auto. Nur zu Fuß kommt man nach Ronco hinein.

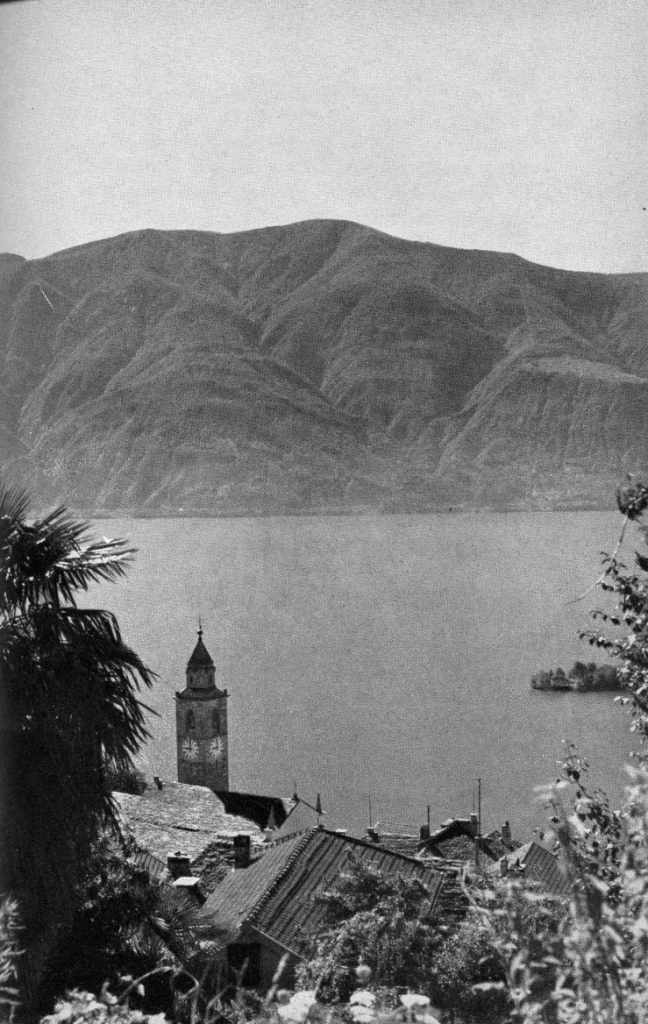

Und was für einen Kirchplatz sie haben! Vielleicht ist Ronco überhaupt das am schönsten gelegene Dorf im ganzen Tessin. Immer wieder kehrt man zu diesem Kirchplatz zurück, der von einer riesigen, alten Kastanie gekrönt wird. Ein niedriges, breites Mäuerchen, auf dem es sich gut sitzen läßt, umgrenzt den Platz. Außerhalb dieser Mauer aber fällt der Berg hundertfünfzig Meter steil ab zum See. Denn Ronco liegt auf einer geschrägten und weit vorgeschobenen Felsenplattform, als schwebe es über dem Lago Maggiore. Eine mörderische Zickzacktreppe mit fast achthundert Stufen führt zum Seeufer hinab, nach Porto Ronco. Sie ist Abmagerungsbedürftigen als Wundermittel zu empfehlen. Keine dieser achthundert Stufen gleicht der anderen, alle sind sie verschieden breit und verschieden hoch. Es ist herrlich. Jedesmal wenn ich auf dieser Treppe abwärts klimme und dann endlich ganz unten bin, dann stelle ich mir vor, wie das wäre, wenn jetzt einer von oben rufen würde: He, [152; Fotografie: Ronco und der Gambarogno]

Sie da unten, kommen Sie doch mal schnell rauf, Sie haben ja Ihre Brieftasche bei mir vergessen!

Reden wir von etwas anderem.

Sie besitzen zwei Kirchen in Ronco, zwei mächtige Bauten. Wie das kam? In grauer Vorzeit herrschten hier zwei Gildenverbände, die wohl verschiedenen Interessenkreisen angehörten und sich verschiedenen Schutzheiligen verschrieben hatten. Die einen schworen auf die heilige Rosa von Viterbo, den anderen Brüdern stand das Kruzifix von Luca näher. Das waren sehr ernste Angelegenheiten zu jener Zeit. Die beiden Gesellschaften rivalisierten um Ehre und Macht. Keiner wollte nachgeben und sich den Plänen der anderen fügen, als eine stolze Kirche gebaut werden sollte. Jeder wollte die Ehre für sich in Anspruch nehmen. Die Feindschaft stand buchstäblich auf des Messers Schneide, als sie sich eines Abends vor dem Wegbild der heiligen Maria trafen, um die Sache mit blanken Messern abzumachen. Als es losgehen sollte, wurde es der Maria offenbar doch zu viel. Das Bild bewegte sich, drehte sich um – die Messer in den Händen der Verworfenen zerbrachen und fielen in den Staub. Die erschrockenen Sünder bauten nun zwei riesige Kirchen, und in der einen Kirche hängten sie die zerbrochenen Messer auf.

Ein alter Schullehrer von Ronco, der erst vor wenigen Jahren verstorben ist, wollte diese Messer noch in der Kirche gesehen haben. Jetzt sind sie fort. Und die eine der beiden Kirchen, in der sich auch das wundertätige Marienbild immer noch befindet, ist nun geschlossen und außer Gebrauch. Wohl ist es die etwas kleinere der beiden Kirchen, aber leider die weitaus schönere, die nun langsam verfällt. Bedauerlich. »Wir sind keine reiche Gemeinde«, sagte mir [153] der Pater, »es ist kein Geld für die sehr kostbaren Instandsetzungsarbeiten vorhanden.«

»Rom«, tippe ich an, »kann die heilige römische Mutterkirche nicht helfen?«

Er winkte lächelnd ab.

Und ich ziehe klüger weiter. Es gibt so viel in Ronco zu sehen, man entdeckt immer wieder etwas Neues. Die alten Häuser sind so dicht zusammengebaut, sie verschmelzen ineinander. Neulich erst entdeckte man, daß die Balken eines Hauses durch die Mauer in den Kamin des Nebenhauses hineinragten. Und das ging Jahrhunderte hindurch gut, ohne eine Feuersbrunst. Behördliche Baukommissionen aller Länder, greift euch an den Kopf und rauft die Bärte! Man hat das jetzt entdeckt, weil das eine Haus zusammenfiel. Die Balken sind aus Edelkastanienholz, das im Laufe der Zeit hart wie Eisen wird. Es ist fast unmöglich, einen Nagel in solches Holz einzuschlagen.

Überhaupt, Edelkastanienholz – darüber muß man sich in Ronco Bescheid holen: Es war eine gute alte Regel der Bergbauern, daß man Kastanien für Brennholz fällt, wenn die Spitzen der Mondsichel nach oben weisen, wie der aufsteigende Rauch des Feuers. Will man aber Nutzholz haben, dann muß die Kastanie gefällt werden, wenn die Spitzen der Mondsichel nach unten zeigen. Danach richtete man sich, und alles ging gut. In unserem aufgeklärten Jahrhundert aber, in dem alles so schnell gehen soll und man weder Zeit noch Lust verspürt, auf die Zeichen des Mondes zu warten, wurde die alte Bauernregel verworfen und lustig drauflos gefällt, wie und wann es jedem paßte. Nach und nach stellten sich die sehr unangenehmen Überraschungen ein. Während uralte Kastanienholzmöbel sich wunderbar [154] erhielten, das Holz unzerstörbar fest und die polierte Oberfläche schöner wurde, zeigte es sich, daß neue Möbel schnell verfielen und ihre polierte Oberfläche sich aufrauhte. Das Kastanienholz zu diesen unbrauchbaren Möbeln war zu verkehrter Zeit gefällt worden. Genau so verhält es sich mit dem Brennholz. Wird es zur verkehrten Zeit geschlagen, verbrennt es unregelmäßig und läßt verkohlte, knorzige Reste übrig. Schließlich nahmen sich die staatlichen Versuchslaboratorien dieser merkwürdigen Geschichte an. Nach jahrelangen, kostbaren Versuchen mußte die moderne Wissenschaft die Richtigkeit der alten Bauernregeln bestätigen. Man stellte fest, daß zwischen den verschiedenen Mondphasen und dem Saftstrom der Bäume ein Zusammenhang besteht, und daß sich damit die Zellen und Poren des Holzes verändern. Bei abwärts weisender Mondsichel gefälltes Holz läßt sich leicht bearbeiten, ist haltbar und gibt glatte Schnittflächen. Ist das Kastanienholz bei aufwärts zeigender Mondsichel gefällt, sind die Flächen rauh und fast nicht zu bearbeiten, aber es verbrennt restlos zu weißer Asche. Und nun ist wieder alles beim alten.

Ronco ist ein altes Bauerndorf, da weiß man so etwas. Der Name Ronco ist die Bezeichnung für eine Erdterrasse, Ronci – das sind kleine Erdstücken, Gärtlein. Und das ist zutreffend, denn die Bergwelt gestattet hier keinen Ackerbau, nur einen Gartenbau. Pflug oder gar Motorschlepper sind hier nicht anwendbar. Wie vor Jahrhunderten sind auch heute noch die Hacke, die Sichel und das Rebmesser ihre Geräte. Eine Sämaschine wäre ein abnormer Gedanke hier, nicht einmal ausstreuen läßt sich die Saat, die Körner werden in die Erde gelegt. Kein Wagen kann ihnen das Einbringen der Ernte erleichtern. Im Korb, dem Gerlo, [155] müssen sie alles mühselig heimschleppen. Hart und geplagt ist das Dasein der Bergbauern, wie überall im Tessin.

Und dennoch hat Ronco sich seinen munteren Lebenssinn erhalten können. Sie lieben es, zu feiern, zu lachen, zu tanzen, sich abends auf dem Kirchplatz zu treffen und zu plaudern und zu singen. Sie trinken ihren Wein, sie streiten sich, und sie vertragen sich wieder, denn sie sind wie eine große Familie und einer ist auf den anderen angewiesen. Nur äußerst selten sieht man einen Betrunkenen, es kommt fast nie vor. Sie sind friedliebend und freundlich. Von ihrem Bergsitz mußten sie seit Generationen die Umwelt zu ihren Füßen liegen sehen und von oben betrachten. Es ist, als ob diese Lage sie prägte und sie darum das gesamte Dasein etwas von oben herab betrachten. Sie nehmen es nicht so tragisch, sie lassen sich Zeit, es geht alles mit der Ruhe.

Und sie haben ihre netten Eigenheiten, ihre Sitten, ihre Erfahrungen, ihren Aberglauben. Man kann in dem geschlossenen Hof eines Hauses eine große fette Kröte als Haustier vorfinden, und man kann eine Erklärung dafür bekommen. Die Kröte vertilgt alle Würmer und Schnecken. Man kann sich auch noch denken, daß Adlerfarnkraut im Hause die Wanzen forthält und Männertreu die Flöhe. Aber man kann sich nicht vorstellen, warum man niemandem Hortensien schenken darf. Weil diese Blumen dem Beschenkten Unglück bringen würden! Man stopft auch gewissenhaft die winzigen Kellerfenster und Mauerlöcher mit Lumpen zu. Denn im Keller werden die Hühner und Ziegen untergebracht, und kein »böser Blick« soll sie von draußen treffen können. Der Stallgeruch in den Gassen ist immerhin auch zu etwas nützlich. Wenn der Geruch in den Gassen besonders kräftig ist, oder wenn drüben in halber Höhe des [156] Gambarogno eine längliche Wolke liegt, die sich langsam zum Wasser herabsenkt, dann ist es immer ein Zeichen für schönes Wetter. Steigt die Wolkenbank aber, oder zeichnet sich die Strömung des Wassers unten auf der Seefläche deutlich ab, dann gibt es schlechtes Wetter. Das alles hat seine praktischen Seiten. Weniger praktisch ist es, daß es in der Casa Materni, die als Kinderheim eingerichtet war, spukt. Und das tut es. Die dumpfen, polternden Laute können so stark sein, daß sie sogar in den Nebenhäusern hörbar sind. Die Nonnen des Kinderheims ergrausten und wollten nicht mehr dort bleiben. Zweimal bemühte sich Roncos geistlicher Herr, die Poltergeister mit Weihwasser zu bannen. Offenbar waren es keine wasserscheuen Gespenster, denn die Bemühungen des Paters waren vergebens. Darauf waren die Ungläubigen dran. Den Lärm konnten auch sie nicht leugnen, aber abzustellen vermochten sie ihn auch nicht. Sie untersuchten alles und fanden nichts. Heute steht das Haus leer, als Freistätte für die Gespenster Roncos und seiner näheren Umgebung.

Man sagt, selbst die Katzen von Ronco meiden dieses Haus. Ich weiß es nicht. Ich sehe mir viel lieber die Casa Ciseri an, das Familienhaus des berühmten Malers Antonio Ciseri. Hier hat er seine Kindheit verbracht, hierher kehrte er später immer wieder von Florenz aus zurück. Alle Zeugnisse seines Lebens sind hier gesammelt und ausgebreitet. Seine Briefe, seine Papiere, seine Skizzen und Studien, und einige Ölgemälde. In der Kirche von Ronco, über dem Altar, hängt sein Bild des heiligen Martinus, des Schutzpatrons von Ronco. Und oberhalb Locarnos, im Kloster Madonna del Sasso, besitzen sie sein weltbekanntes Bild der »Grablegung«. Hier aber hat er gelebt, hier hat er [157] die Wände und selbst die Decken bemalt, hier stehen noch seine Sachen, die er gebraucht hat und die so viel von ihm erzählen. Er war kein glücklicher Mensch. Er war ein leidender Mensch, leidend wie die Figuren der »Grablegung«, wofür er über fünfzig Kopfstudien machte. Und er war ein von der Farbe besessener Künstler. Er konnte sich nicht von den Schaufenstern der Goldschmiede losreißen, um den Farbenglanz der Juwelen zu erhaschen. Schon als Knabe stand er bei mondheller Nacht auf dem Turmaufsatz des Hauses, um zu malen. Seine Mutter holte ihn herunter und rief: »Du bist toll, toll, hundertmal toll!« Mit zwölf Jahren folgte er dem Vater nach Florenz.

Lange verweile ich in dem Hause, in dem jetzt ein Nachkomme des Malers wohnt. Dann gehe ich zum Gemeindehaus hinüber, um mir einige Auskünfte zu holen. Ein älterer sehr sympathischer Herr empfängt mich. Ich frage ihn, ob er der Sindaco sei, der »Gemeindepräsident«, wie es feierlich in der Schweiz heißt, wo sie alle Präsidenten sind.

»Sindaco?« sagt der Mann entsetzt, »nein, Gott sei Dank bin ich nicht Sindaco, die Schwierigkeiten und die Sorgen möchte ich nicht haben. Ich bin der Sekretär, der Gemeindeschreiber.«

Wir unterhalten uns ein bißchen, und als eine besondere Frage auftaucht, antwortet der Mann: »Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, da müssen Sie sich bei der Polizei erkundigen. Wir haben keine Polizei. Ronco untersteht der Polizei von Brissago. Und wenn wir was von der Polizei wollten, dann müßten wir sie rufen. Aber wir brauchen keine.«

Sehr schön. Brissago, das liegt weit weg, ganz unten am Berge, am Seeufer, ziemlich an der italienischen Grenze. [158]

»Und«, frage ich den guten Mann, »wann haben Sie denn zuletzt mal von der Polizei Gebrauch machen müssen?«

Und er antwortet: »Ich kann mich nicht erinnern, daß wir sie jemals brauchten.«

Da danke ich gerührt und gehe tief beruhigt meines Weges.

Am Ende der untersten Gasse aber bleibe ich überrascht stehen. Da geschieht etwas, was ich nie zuvor gesehen habe. Ein fremder Hund hat sich nach Ronco verirrt, ein großer Schäferhund. Und das sieht böse aus. Warnendes Fauchen der Katzen erfüllt die Gasse. Der Hund wird unsicher, blickt sich verwirrt um. Aber der Rückweg ist ihm schon abgeschnitten. Da sitzen sie, im Halbkreis, den Blick unentwegt auf den Hund gerichtet. Und jetzt tauchen sie von allen Seiten auf. Lautlos, wie Schatten gleiten sie heran. Und dann wird es unheimlich. Die Katzen hocken zu beiden Seiten der Gasse und lassen in der Mitte einen schmalen Pfad offen. Einen kleinen Moment scheint der Hund zu überlegen, ob er wenden und zuschnappen soll. Aber sein Instinkt sagt ihm wohl allzu deutlich, daß er sie augenblicklich alle zusammen im Nacken hätte. Sie würden ihn zerfleischen. Und nun packt ihn das Entsetzen. Der große Hund zieht den Schwanz ein und fängt an zu winseln. Die Katzen rühren sich nicht vom Fleck. Dem Hund bleibt nichts anderes übrig, er schleicht vorwärts, in der Mitte der Gasse, wo der schmale Weg offen ist. Er fängt an schneller zu laufen und jault vor Angst. Er läuft Spießruten durch die fauchende Katzengasse. Mit gesträubtem Fell sitzen sie da, die fürchterlichen Krallen bereit, die ganze Gasse entlang. Der Hund heult laut und erbärmlich. Manchmal streift er fast die Köpfe der Katzen, die nicht von der Stelle weichen. [159]

Endlich hat er es geschafft und rast davon. Der kommt nie wieder. Der hat sich in Ronco die böseste Erinnerung seines Hundelebens verschafft.

Und dann ist alles wieder wie vorher, wie es immer gewesen ist. Nichts hat sich verändert. Keine Spur mehr von dem, was hier eben noch vor sich ging. Im heiteren Sonnenschein träumt die Gasse, die nichts weiß und der man nichts beweisen kann.

Ronco – wenn ich an dich denke, sehe ich den Sphinxblick deiner Katzen. [160]