Ohne Obdach auch die Würde los

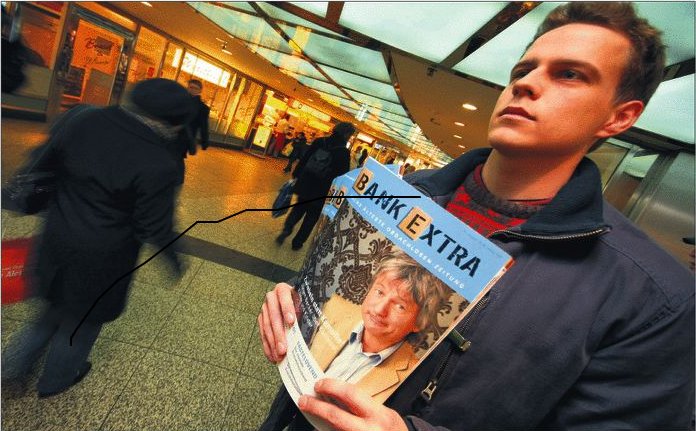

"Darf ich Ihnen die Bank Extra anbieten?" Es kostet Überwindung, Obdachlosenzeitungen an den Mann zu bringen. Ergebnis nach zwei Stunden: Zwei verkauft.

"Darf ich Ihnen die Bank Extra anbieten?" Es kostet Überwindung, Obdachlosenzeitungen an den Mann zu bringen. Ergebnis nach zwei Stunden: Zwei verkauft.

Obdachlosenzeitungen in der Hand und abgetragene Kleidung am Leib machen unsichtbar: Der Selbstversuch bestätigt die Caritas-Kritik, dass Menschen am Rand der Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden. Meist sieht man sie ja auch früh genug, um sie dann übersehen zu können.

Eine Stunde lang Kälte, Rumstehen für nichts, das Gefühl, Luft zu ran, eine Stunde nur Frust und steife Glieder. Und dann endlich kommt sie daher, Ende 20, interessiert und freundlich: Eine junge Frau will eine Obachlosenzeitung. Die ersten einssiebzig! Aber sie stutzt: "Du bist doch so jung. Bist Du wirklich obdachlos?"

Erwischt. Der älteste Pulli mit dem scheußlichen Muster, die längst ausgemusterte Jacke und ausgelatschte Turnschuhe reichen nicht aus, um den Reporter glaubwürdig als Obdachlosen zu brandmarken. Zumindest nicht bei Menschen wie meiner ersten Kundin, die genau hinsehen. Aber das tun die wenigsten. Bemängelt auch der Caritasverband und hat deshalb die Kampagne "Soziale Manieren für eine bessere Gesellschaft" gestartet. Zwei Stunden Selbstversuch als Verkäufer von Obdachlosenzeitungen – und man erhält eine leise Ahnung davon, wie es sich anfühlt auf der anderen Seite der Schnittstelle zwischen den Menschen, die dazugehören und den anderen am Rande der Gesellschaft.

In der heutigen Zeit sollte jeder mit jedem reden können. Dazu gehört auch, dass man Obdachlosen nicht aus dem Weg geht."

Stefan Schneider forscht zum Thema Wohnungslosigkeit.

Portraits solcher Menschen gehören zum Caritas-Kampagne, begleitet von Aussagen wie "Ein Lächeln erfreut jeden. Auch mich". Die Caritas will aber keinen Knigge aufstellen, sagt Sprecherin Claudia Beck: "Vielmehr wollen wir die Menschen sensibilisieren für den Umgang mit Leuten um Rand der Gesellschaft. Man sollte nicht jeden anlächeln, ganz klar. Eher sollte man die Kriterien, rnit denen man anderen Leuten begegnet, auch auf den Umgang mit den Betroffenen übertragen." Ziel ist auch, dass sich Menschen mit der Situation der Betroffenen befassen, die das sonst nicht tun würden.

Klirrend kalt ist es an diesem Dienstagnachmittag in Köln. Dazu regnet es. "Bei diesem Wetter geht jeder weiter, du verkaufst nicht eine Zeitung", hatte Rainer zuvor gesagt. "Die Leute halten ihren Regenschirm als Schutz vors Gesicht, damit sie dich nicht anschauen müssen." Rainer ist 42 Jahre alt, obdachlose und verkauft seit zwölf Jahren die "Bank Extra – Kölns älteste Obdachlosenzeitung" in Köln.

An diesem Tag hört man Rainer – der nie ohne seinen Bruder Andreas (45) loszieht – nicht in der Schildergasse rufen, der Einkaufsstraße in der Innenstadt. "Bank Extra hier!", ist sonst einer seiner Sprüche. Heute ist die Aussicht auf einen erfolgreichen Verkauf – 20 Zeitungen setzt er an einem guten Tag ab – wegen des Wetters wie das Wetter: schecht. Nur vor Weihnachten spielt Regen keine Rolle: "Da entdecken die Leute ihr soziales Gewissen."

Weil er an diesem Tag nicht verkauft, hat mir Rainer seinen Platz überlassen, seinen Stammplatz, direkt vor dem Eingang von C&A. Dort steht er Tag für Tag, "immer so vier bis fünf Stunden". Zuvor hat er mich, den Testverkäufer, noch abschätzig gemustert: "Aber der verkauft hier jetzt nicht auch noch, oder?" Nein, hat Reiner Nolden beruhigt, der den Zeitungsverkauf des gemeinnützigen Vereins Oase e.V. organisiert. "Er ist nur heute für ein paar Stunden hier, um zu sehen, wie die Passanten reagieren." In Koblenz und Mainz geht das nicht. Da gab es zwar mal die "Platte", doch die ist seit einem Jahr eingestellt – trotz guter Verkaufszahlen. Die Zuschüsse fließen jetzt in die Tafelläden.

Rainer in Köln ist noch nicht ganz überzeugt. Von der Kampagne hat er noch nichts gehört, dafür auf der Straße schon viel erlebt. Er könnte sicher vieles erzählen, wie die Passanten auf der Straße mit ihm umgehen – und wenige Erfahrungen wären positiv. Doch genau das sprudelt aus ihm heraus: "Einmal hat mir ein Stammkunde eine Jacke bei C&A gekauft. Die war eine Nummer zu groß. Er ist dann nochmal rein und hat sie umgetauscht." Eine große Gabe für einen, der sich für ein kleines Licht auf den Straßen einer Metropole hält.

Wie viele wohnungslose Menschen wie Rainer es in Deutschland gibt, weiß niemand so genau. Leute, die auf der Straße leben, kann man schlecht zählen. Laut einer Studie der Hamburger Behörde für Soziales aus dem Jahr 2002 besteht für wohnungslose Menschen nur während der ersten sechs Monate eine realistische Möglichkeit, diesen Verhältnissen dauerhaft zu entfliehen. Der Verlust der Wohnung ist oft der letzte, deutliche Schlusspunkt einer ganzen Kette von Schicksalsschlägen, wie Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung oder finanzieller Schieflage.

Die Ziele der Caritas-Kampagne hingegen, die so selbstverständlich anmuten, haben die meisten Passanten an diesem Nachmittag in Köln wohl noch nicht erreicht. Die meisten hasten vorbei, schauen weg, oder ihnen ist der Augenkontakt unangenehm, sie verleugnen meine Anwesenheit. Das klingt drastisch und ist auch meinem Frust geschuldet, der mit jeder Minute wächst. Die Zeitungen einfach still hinhalten, hatte Verkäufer Willi (37) geraten: "Wenn Du rufst, verschreckst du die Leute."

"Die Leute sollten Interesse zeigen und uns auch mal ansprechen. Vielleicht haben sie ja Verbesserungsvorschläge."

Willi (37), obdachlos

Nun, Willi steht auch in einer Zwischenstation eines U-Bahnhofs – in U-Bahnen und auf Bahnsteigen ist der Verkauf in Köln tabu – und weiß: "Hier zu brüllen, wäre nicht gut." Aber auf mein stilles Dasein in der Fußgängerzone reagiert niemand. Doch wo ist die Grenze zur Belästigung, was den Verkäufern von Obdachlosenzeitungen ebenso verboten ist wie Alkoholkonsum während des Verkaufs? Ich werde aktiver, traue mich zunächst nur im Flüsterton zu fragen: "Bank Extra?" Und: "Darf ich Ihnen eine Bank Extra anbieten?" Da: War das etwa ein Lächeln, wenn auch nicht wenigstens von einer kurzen Antwort begleitet? Und hier: Ein Mann mittleren Alters verzieht den Mundwinkel und schüttelt den Kopf. Soll er doch. Wenigstens eine Reaktion. "Passanten reagieren sehr unterschiedlich. Von Polemik bis zum normalen Umgang ist alles dabei", sagt Michel.

"Der Verkauf kann sehr frustrierend sein, nicht jeder kann das", sagt Stefan Schneider, der wissenschaftlich das Thema Wohnungslosigkeit bearbeitet und die Berliner Straßenzeitung "strassenfeger" herausgibt. "Für viele Betroffene ist es der letzte Ausweg, sie haben keine bessere Alternative." Diverse Aspekte des Verkaufs sind für Schneider wesentlich: "Da sind zunächst der materielle Nutzen für Menschen, die sonst keine Chance haben, Geld zu erhalten. Es ist eine selbstständige Arbeit, eine Alternative zum Betteln, strukturiert den Alltag und steigert das Selbstwertgefühl ein Stück weit." Die Zeitungen sollen zudem Lobbyarbeit leisten für Wohnungslose.

Als die ersten Strassenzeitungen in Deutschland Mitte der 1990er Jahre herauskamen, gingen die Menschen damit anders um, sagt Schneider: "Es war etwas Neues. Heute glaubt man, alles über Obdachlose zu wissen. Wichtig ist, dass die Leute die Zeitung auch lesen, statt nur Geld zu geben."

Caritas-Expertin Beck sieht noch eine andere Entwicklung: "Die Normalbevölkerung hat heute kaum Kontakte zu isolierten Betroffenen und Angst, selbst abzustürzen." Viele gingen deshalb auf Distanz.

Nicht alle. Wie etwa die junge Frau. Der erste Mensch, der mit mir spricht, mich sogar anspricht. Seltsam: So viel Euphorie wegen weniger Worte. Michaela heißt sie, und erklärt: "Ich frage mich oft, was Obdachlose so machen und unterhalte mich mit ihnen." Das Titelbild der Zeitung – ein Foto des Kölner Kabarettisten Jürgen Becker – hat sie angesprochen. "Das mit den Prominenten zieht", findet sie. Es ist mein erster Erlös, 90 Cent der 1,70 Euro gehen an der Verkäufer.

Bei anderen Passanten zieht Jürgen Becker nicht. Immerhin zeigen einige wenige durch ein "Nein, danke", dass sie Notiz genommen haben. Erwidere ich die Blicke, die nicht selten vom Zeitungscover zu meinem Gesicht wechseln, wenden sie sich peinlich berührt ab. Die Kleiderpuppen im Schaufenster hinter mir sind dann deutlich ansprechender.

Dass die Passanten ein Reporter-Team von RTL – auf dem Fang nach eindeutigen Aussagen zur Pius-Bruderschaft – zumindest zu Teilen ähnlich ignorieren, hellt meine Stimmung etwas auf. Und Janine aus Leipzig tut es auch. Sie kauft mir die zweite und letzte Zeitung ab – nach der zweiten Stunde. "In Leipzig kaufe ich sie regelmäßig, denn ich finde die Artikel interessant." Und: Jeden könne ein solches Schicksal ereilen.

Fragt man Rainer, Andreas und Willi, was sie von den Passanten auf der Straße erwarten, antworten sie: "Die Leute sollten Interesse zeigen, uns mal ansprechen. Vielleicht haben sie Verbesserungsvorschläge für den Verkauf." Wenn die Leute sie beobachten, ihnen zumindest etwas Respekt zeigen würden, wären sie schon zufrieden. Schneider findet: "Es gehört zur Sozialkompetenz, dass man Betroffenen nicht aus dem Weg geht." Er selbst vertraut einem Obdachlosen sein Fahrrad an, bevor er die Markthalle betritt. "Dann brauche ich kein Schloss."

Lizenz für die Straße: Einen solchen Ausweis muss jeder Verkäufer einer Obdachlosenzeitung vorzeigen können. Passanten belästigen und Alkoholkonsum sind während des Verkaufs verboten.

Jan Lindner

Unterm Strich

Angst vor dem Absturz

Weit weg vom Rest der Bevölkerung sind Wohnungslose: 46 Prozent der Deutschen begegnen ihnen gar nicht, 50 Prozent in bestimmten Stadtteilen, 4 Prozent in der Nachbarschaft und 1 Prozent im Freundes- oder Familienkreis.

Keine eigene Wohnung hatten 2006 in Deutschland 265 000 Menschen. 18 000 davon lebten ohne Unterkunft auf der Straße, so die BAG Wohnungslosenhilfe.

Angst vor Armut ist verbreitet – zwölf Prozent der Deutschen hegen die Befürchtung, abzurutschen, weitere 25 Prozent halten es für möglich. Personen mit Hauptschulabschluss rechnen seltener damit als Abiturienten.

Die Caritas-Kampagne zielt nicht nur auf Bewusstseinsveränderungen der Menschen ab, sondern erhebt auch sozialpolitische Forderungen. Weitere Informationen gibt es unter www.soziale-manieren.de .

Quelle:

Mit freundlicher Erlaubnis von Jan Lindner, entnommen aus der Rhein-Zeitung / Journal vom 21.02.2009

Hervorhebungen meines Namens nicht im Original.

Martin Staiger - Straßenzeitungen unter den Bedingungen der Marktwirtschaft

[1] Von der Gesellschaft finanzierte Leistungen für Kinder decken nur einen Bruchteil der Kosten für Kinder. Nach Peuckert: Familienformen im sozialen Wandel, Opladen 1996, S.286 erhalten z.B. Ehepaare mit 2 Kindern ca. 25% ihrer Versorgungs- und Betreuungsaufwendungen von der öffentlichen Hand.

[2] Specht: Löcher im Netz. Wie Armut in Deutschland zu überwinden ist, in: Evangelische Kommentare, März 1998, S.127-130, S.128.

[3] Da heute "die Ökonomie die zentralen Normen setzt und durchsetzt" (Reifenrath: Nachdenken übers Abräumen. Konsens, Globalisierung und Demokratie, in: Frankfurter Rundschau 27.12.1997, S. ZB 4), stehen ökonomische Minderausstattung und gesellschaftliche Ächtung in einem unauflösbaren dialektischen Verschränkungsverhältnis.

[4] Vgl. Wermelskirchen: Die neuen Unwörter sind da. Wieder hat sich die Jury nicht geschont / "Tote spenden nicht", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.1.1998 und N.N.: Bescherung zum ersten Advent erfreut Händler nicht. Bürger ohne Kauflaune/Streik in Nordrhein-Westfalen abgewendet / Forderungen nach Einschnitten ins Sozialsystem, in: Frankfurter Rundschau, 1.12.1997, S.11. Dort wird der Präsident des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels, Hermann Franzen, folgendermaßen zitiert: "In der Verfassung steht nichts von einem Sozialstaat ... Wer sich in der sozialen Hängematte festkrallt, sollte lieber Parks und Straßen fegen."

[5] Daß dies eine sehr idealistische Vorstellung von Arbeit ist und zwischen dem zu trennen ist, was Marx entfremdete und unentfremdete Arbeit (vgl. Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte von 1844) nennt, ist mir bewußt.

[6] Vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.8: 68,3% aller Befragten wollen in eine regelmäßige Arbeit wechseln. Davon "wünschen sich alle eine Vollzeittätigkeit."

[7] N.N.: Schaubild Arbeitsplätze in Deutschland. Anzahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt, in: Frankfurter Rundschau, 30.4./1.5.1998, S.17.

[8] N.N.: Am Arbeitsmarkt droht ein neues Tief. Institut rechnet mit 4,46 Millionen Erwerbslosen, in: Frankfurter Rundschau, 15.4.1998, S.1.

[9] Zahlen für Westdeutschland. Vgl. Biedenkopf: Stellungnahme des sächsischen Ministerpräsidenten zu den Vorschlägen der Partei- und Regierungskommission zur Rentenreform, in: Frankfurter Rundschau, 12.2.1997, S.16.

[10] Stadlmayer: Frauen werden bei Steuern und Renten nicht gehört, in: tageszeitung, 6.3.1997, S.5.

[11] Auch die sogenannte "Scheinselbständigkeit" - das IAB spricht für 1996 von 938.000 Bundesbürgern, die in einer "Grauzone zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung" arbeiten - ist, da die Betroffenen in der Regel nicht sozialversichert sind, ein Armutsrisiko (vgl. Goddar, Die Neue Selbständigkeit, in: tageszeitung, 14./15.2.1998, S.15).

[12] Vgl. Reuter: Arbeitslosigkeit bei ausbleibendem Wachstum - das Ende der Arbeitsmarktpolitik?, in: Aus Politik und Zeitgeschehen, Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament" vom 35/97 vom 22.8.1997, Bonn 1997.

[13] Thon: Demografische Aspekte der Arbeitsmarktentwicklung - die Alterung des Erwerbspersonenpotentials, S. 291.

[14] Vgl. N.N.: Am Arbeitsmarkt droht ein neues Tief, in: Frankfurter Rundschau, 15.4.1998, S.1.

[15] Vgl. Thon, a.a.O., S.295.

[16] Vgl. N.N.: Heer der Armen wächst weiter. 2,7 Millionen Menschen benötigten 1996 Sozialhilfe, in: Frankfurter Rundschau, 25.11.1997, S.1.

[17] Vgl. Specht: Löcher im Netz, S.128. Der Rückzug der Betroffenen wirkt sich z.B. dahingehend aus, daß, wie eine Studie in Essen zeigte, die Wahlbeteiligung in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an SozialhilfeempfängerInnen z.T. gravierend niedriger ist als im reichen Essener Süden (vgl. Huster: Armut in Europa, Opladen 1996, S.103-110, insbes. Schaubild 34 und 35, S.108f).

[18] Vgl. N.N.: Arbeitslosigkeit. Gericht hält zehn Anträge im Monat für "zumutbar", in: Frankfurter Rundschau, 10.3.1998, S.5.

[19] § 22 Abs.3 Satz 1 und 2 BSHG: "Die Regelsätze sind so zu bemessen, daß der laufende Bedarf dadurch gedeckt werden kann. Die Regelsatzbemessung hat Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen." Vgl. auch Breuer; Engels: Bericht und Gutachten zum Lohnabstandsgebot, Stuttgart; Berlin; Köln 1994 und zur praktischen Umsetzung des Leitbildes die Begründung der SPD-Fraktion im Sozialausschuß der Stadt Dortmund zu dem Beschluß, weniger Bekleidungsbeihilfe zu bezahlen: "Weil das zum Leben verfügbare Einkommen der unteren Lohngruppen und damit deren Ausgaben im Kleidungsbereich gesunken sind, muß die Sozialhilfe von unten angepaßt werden." (Zitiert in Lely: Sozialhilfe. Weniger Kleidung im Winter, in: BODO 11/1997, S.9).

[20] Vgl. Specht: Löcher im Netz, S.128.

[21] Vgl. N.N.: Wohnen. Zweite Miete legt kräftig zu, in: Frankfurter Rundschau, 13.1.1998, S.11

[22] Aktuell '98. Das Lexikon der Gegenwart, Dortmund 1997, S.384. Vgl. auch Vesper, "Ohne höheres Wohngeld ist Reform undenkbar", in: Frankfurter Rundschau, 21.11.1997, S.5.

[23] Vgl. Steinert: "Ein Staat, der in dieser Situation seine Wohnungen verkauft, handelt unklug", in: Frankfurter Rundschau, 27.10.1997, S.14

[24] Vgl. zu diesem Abschnitt Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.: 930.000 Wohnungslose im Jahr 1996. BAG Wohnungslosenhilfe veröffentlicht neue Schätzung, in: wohnungslos 4/1996, S.167.

[25] Politisch wird diese Einstellung am deutlichsten von sogenannten Liberalen formuliert (vgl. z.B. N.N.: FDP: Sozialsystem jetzt überwinden, in: Stuttgarter Zeitung, 22.2.1997, S.1).

[26] Vgl. von Appen: Nackten in die Tasche greifen. Senat möchte bei Verkäufern der Obdachlosenzeitung "Hinz und Kunzt" abkassieren / Diakonie: "Projekt in Gefahr", in: taz, 17.11.1994; Lewy: Mit "fiftyfifty" begann das neue Leben. Ein Jahr Obdachlosen-Zeitung - Über 160 000 DM für die Armen, in: Neue Rhein Zeitung, abgedruckt in: Ostendorf, Hubert (V.i.S.d.P.): Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J. und Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell, 18.1.1998, S.5.

[27] So nennt sich z.B. die Kölner Zeitung Bank Extra selbst "Kölns dienstälteste Obdachlosenzeitung", auch Platte (Bingen) führt die Bezeichnung "Obdachlosenzeitung" im Titel. WOHNUNGSLooser (Michelstadt) bezeichnete sich in seiner zweiten Ausgabe vom Frühjahr 1995 noch als "Obdachlosenzeitung für die Bundesrepublik Deutschland", später heißt die Zeitung dann "Selbsthilfezeitung gegen Armut und Obdachlosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland".

[28] Ich traf mehrere Verkäufer in Düsseldorf, die fiftyfifty als "Obdachlosenzeitung" anpriesen. Vgl. auch Simone: Wie ich zu motz kam, in: motz 19/97, 1.9.1997, S.13 und Marek: Nur eine Anzeige?, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.15.

[29] Schnelle: "Armut kann jeden treffen, in: BODO 10/97, S.22f.

[30] Von unge. Kölsches Blatt 12/97, S.1: "Nicht Almosen-, nicht Tränendrüsen-, nicht Zuguck-, sondern Gegenwehr-Mitmachzeitung". Vgl. auch Rosenke: "Bunte Blätter": die bundesdeutschen Straßenzeitungen haben sich etabliert. Eine Bestandsaufnahme, in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.156: BISS (Bürger in sozialen Schwierigkeiten; München) "will kein reines Wohnungslosenmagazin sein, sondern ein Projekt für und unter Mitarbeit von Bürgern in sozialen Schwierigkeiten."

[31] Vgl. S.7 dieser Arbeit.

[32] Zu The Big Issue siehe Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.73 und Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten? In: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.54.

[33]Zitiert in Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.73.

[34] Zahl für 1996. Im Sommer liegt die Auflage mit 100 000 etwas niedriger als im Winter, wenn 120 000 Exemplare pro Monat verkauft werden (Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996).

[35] In den Sommermonaten, in denen weniger Zeitungen nachgefragt werden, erscheint von BISS München eine Doppelnummer für Juli und August.

[36] Asphalt, Hannover: Dezember 1997 50 000; Fiftyfifty, Düsseldorf incl. der Lokalausgaben in Duisburg und Mönchengladbach : 55 000 (Interview mit Hubert Ostendorf, dem leitenden Redakteur von fiftyfifty, Düsseldorf 1997, S.2); Trott-war, Stuttgart: Februar 1998: 40 000; BISS, München, Oktober 1997: 30 000.

[37] Vgl. BODO, April bis Dezember 1997, S.18.

[38] N.N.: Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", o.J. (Leporello).

[39] Interview Ostendorf, S.1.

[40] BISS, Bürger in sozialen Schwierigkeiten, Kurzkonzept, o.J., S.2.

[41] TROTT-WAR. Die Straßenzeitung im Südwesten, o.J..

[42] Je nach Projekt erhalten sie zwischen 40% (Trott-war Stuttgart) und 52% (Hinz & Kunzt, Hamburg; BISS, München) des Verkaufspreises der Zeitung, d.h. der/die Verkaufende verdient pro verkaufter Zeitung zwischen 1.- und 1,30.-. Der dem Projekt verbleibende Betrag muß - mit Ausnahme von i.d.R. zehn Startexemplaren - vorfinanziert werden.

Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996). Vgl. Trott-war, Stuttgart, Pressemappe S.1: ..."von professionellen Journalisten und Layoutern gemacht."

[44] Vgl. N.N.: Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose", o.J. (Leporello).

[46] Bei Fiftyfifty, Düsseldorf wird der Vertrieb ehrenamtlich von einem pensionierten Ingenieur gemanagt, eine explizit für den Sozialdienst zuständige sozialarbeiterische bzw. sozialpädagogische Fachkraft gibt es, da sie im Moment von dem Projekt nicht finanziert werden kann, nicht. Um die VerkäuferInnen "kümmert" sich "eine Gemeindeschwester im Ruhestand" (Interview Ostendorf, S.1 und S.4). Auch Die Straße, Solingen beschäftigt keine SozialarbeiterInnen. BODO, Bochum; Dortmund hatte aus Mitteln eines Programms des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem die Anstellung von SozialarbeiterInnen bei Straßenzeitungen mit mindestens 30 VerkäuferInnen für drei Jahre gefördert werden sollten (vgl. Henke: Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in: wohnungslos 1/1997, S.36-42, S.41) eine Sozialarbeiterin angestellt. Die Förderung wurde jedoch kurze Zeit später wieder gestrichen, da das auf jährlich vier Millionen DM angelegte Programm für 1998 auf (!) 500 000 DM gekürzt worden war (vgl. Asche: Editorial, in: BODO 10/1997, Oktober 1997, S.3 und N.N.: BODO-Projekt. Wird Hilfe gestrichen?, in: BODO 10/1997, S.9).

[47] Interview Ostendorf, S.1f.

[48] Vgl. z.B. Tommy: Gute Zeiten, schlechte Zeiten bei BODO, in: BODO 5/1997, S.2 und Rolf: "Es wird merklich kälter!", in: BODO 12/1997, S.2.

[49] Schmid: Intro, in: Trott-war, Februar 1998, S.3.

[50] Vgl. z.B. BISS, München, September 1998, S.26: "Im Klartext kommen Bürger in sozialen Schwierigkeiten ungeschminkt und unredigiert zu Wort."; Hinz & Kunzt, Hamburg, Dezember 1997, S.14: "Hinz & Kunzt ist nicht nur eine Zeitung, mit der Wohnungslose Geld verdienen können, sondern in der sie auch selbst zu Wort kommen. Auf den Forum-Seiten steht, was Obdachlose zu sagen haben."

[51] Diese Beobachtung bestätigt auch Rosenke: "Bunte Blätter", in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.155.

[52] Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996, S.2.

[53] Trott-war Pressemappe, S.1.

[54] Interview Ostendorf, S.3.

[55] Vgl. BODO 5/1997; 8/1997 und 12/1997, jeweils S.6-8.

[56] So Trott-war, siehe z.B. Trott-war Februar 1998, S.18.

[57] In Hannover und Düsseldorf eher weniger, in Hamburg und Stuttgart eher mehr. In BODO (Bochum und Dortmund) füllen Veranstaltungstips fast 30% jeder Ausgabe.

[58] In der "Schreibwerkstatt" findet "betreutes Schreiben"statt (Rosenke: "Bunte Blätter", S.156).

[59] Vgl. Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996, S.2.

[60] Vgl. Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell 18.1.1998, S.5 und Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS Juli/August 1997, S.36f.

[61] Hinz & Kunzt hatte 1996 bei einer durchschnittlichen Auflage von 110 000 Exemplaren Druckkosten von etwa 24 000.- (Infobrief für den Freundeskreis 1/1996, S.2). Die - allerdings aufwendiger hergestellte - Zeitung BISS, München wendete 1996 bei einer wesentlich geringeren Auflage pro Ausgabe durchschnittlich etwa 28 000.- an Herstellungskosten auf (Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f).

[62] Beispiel Trott-war, Stuttgart Februar 1998 (Ausgabe mit insgesamt 40 Seiten): 4 ganzseitige Anzeigen (Ambulante Hilfe für arme Menschen e.V.; Zweitausendeins [CD-Verlag]; Bau-Boden-Treuhand GmbH, Stuttgart; Caritasverband, Stuttgart), 8 kleinere Anzeigen (Leipziger Buchmesse; Theaterhaus Stuttgart, Programm Februar 1998; Altes Schützenhaus Stuttgart, Programm Februar 1998; Treffpunkt Rotebühlplatz Stuttgart, Kulturprogramm Februar 1998; Reisefieber [Reisebüro in Stuttgart]; Unternehmen bietet Herausforderung [Telefonnr. in Stuttgart]; Deleika [Drehorgelfirma in Dinkelsbühl, ca. 100 km von Stuttgart]; Fremdenverkehrsamt Aalen [ca. 60 km von Stuttgart]).

[63] Interview Ostendorf, S.4.

[64] Vgl. Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996. Als einziges mir bekanntes Projekt hat Hinz & Kunzt eine Anzeigengeschäftsleiterin eingestellt.

[65] Unter "Erlöse Abonnements, Druckkostenübernahme [bei BISS übernimmt eine Münchener Apotheke regelmäßig die Druckkosten für eine Seite, siehe z.B. BISS, Juli/August 1997, S.21], Sonstige Erlöse" wies BISS für 1996 12 177,79 DM aus, das sind etwa 1,6% der jährlichen Ausgaben (Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f).

[66] Asphalt, Dezember 1997, S.3f.

[67] Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996. Darüber hinaus hat der Verein Hinz & Kunzt einen Wohnungspool gegründet, dessen vier angestellte MitarbeiterInnen (drei Sozialpädagoginnen und ein ehemaliger Wohnungsloser, dessen Beruf mir unbekannt ist) zu 100 Prozent aus Spendenmitteln finanziert werden.

[68] Gemeinnützige Vereine können sich beim Landgericht registrieren lassen, um Bußgelder für z.B. Vergehen im Straßenverkehr erhalten zu können.

[69] Vgl. Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS Juli/August 1997, S.36f.

[70] Vor Weihnachten z.B. wird im Regelfall mehr gespendet, wenn auf die Oderflut die Spendenflut folgt, wird sehr wenig für lokale Projekte gegeben usw.

[71] Der Hinz & Kunzt Freundeskreis (Leporello), siehe auch: Infobrief für den Freundeskreis Nr.3/1996, S.2.

[72] Vgl. Asphalt,Dezember 1997, S.26.

[73] Vgl. BISS-Kurzkonzept, S.2 und Trott-war, Februar 1998 u.ö., jeweils S.38. Eine klare Aussage, daß die Regelmäßigkeit einer Spende erwünscht ist, fehlt in der Trott-war-Anzeige.

[74] Vgl. für Hinz & Kunzt Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; für BISS Denninger: BISS 1996 und 1997 - Worte, Zahlen, Ziele, in: BISS, Juli/August 1997, S.36f, für trott-war Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?, S.5.

[75] Lewy: Mit "fiftyfifty" begann das neue Leben. Ein Jahr Obdachlosen-Zeitung - Über 160 000 DM für die Armen, in: Neue Rhein Zeitung, abgedruckt in: Ostendorf (V.i.S.d.P.): "Die Arbeit von Asphalt im Spiegel der Düsseldorfer Presse, o.J.). Vgl. auch Werner: Seit fast drei Jahren..., in: fiftyfifty, Dezember 1997, S.1.

[76] Vgl. zu Hinz & Kunzt, Hamburg: Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; vgl. zu BISS, München Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f.

[77] Vgl. Denninger: BISS 1996 und 1997, S.36f; Trott-war-Pressemappe, S.8; mündliche Mitteilung eines Asphalt-Verkäufers.

[78] Vgl. Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?, S.5.

[79] Vgl. zu Trott-war: Trott-war Pressemappe S.6 und el: Straßenzeitung Trottwar für dieses Jahr gesichert, in: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, 22.2.1998, S.18.; zu Asphalt: Höpfner, Von Loccum nach Berlin, in: Asphalt, Dezember 1997, S.22.

[80] Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, S.2: "Alle Erlöse, die durch den Zeitungsverkauf zustande kommen, müssen an die Verkäufer in irgendeiner Form zurückfließen. Festangestellte Mitarbeiter dürfen nicht von diesem Geld bezahlt werden."

[81] Vgl. Das Hamburger Straßenmagazin. "Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose" (Leporello) und Interview Ostendorf, S.4.

[82] Nach Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten?, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.56 ist die Diskrepanz zwischen dem "Unternehmen Straßenzeitung" und dem "Sozialprojekt Straßenzeitung" der "Grundkonflikt der Straßenzeitungsprojekte allgemein".

[83] Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.10.

[84] Vgl. N.N.: Hinz & Kunzt-Wohnungspool, Hamburg 1996 (Leporello).

[85] Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2

[86] Vgl. Riek (verantwortlicher Redakteur): "Wege aus der Obdachlosigkeit", in: Freies Radio Stuttgart, 19.12.1996 und Möhnle: Wieder zurück auf die Straße?.

[87] Vgl. z.B. Trott-war, Februar 1998, S.4

[88] Ein Belegungsrecht für eine Einzimmerwohnung mit Wohnküche kostet etwa 32 000 DM (vgl. Denninger, BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2).

[89] Werner, Seit fast 3 Jahren ..., in: fiftyfifty, Dezember 1997, S.3.

[90] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf zwei Gesprächen, die ich mit Von unge-Mitarbeitern in der Kölner Fußgängerzone geführt habe und der Zeitung Von unge Nr.65, 12/1997.

[91] Ein Von unge-Mitarbeiter: "Wir sagen: eigeninitiativ handeln, kollektiv denken und gemeinschaftlich, auch im kollektiven Sinne verkaufen."

[92] Von unge Nr.65, 12/1997, S.1.

[93] Zahl für Dezember 1997 (Von unge Nr.65, 12/1997, S.20).

[94] Von unge Nr.65, 12/1997, S.3.

[95] § 2 der Satzung des Vereins in der Fassung vom 8.6.1997.

[96] Schneider; Welle (für den Verein "mob" e.V.): Editorial 3/97, Berlin 1997.

[97] Vgl. die Internetseite Stefan Schneider, zosch @fub46.zedat.fu-berlin.de.

[98] Schroeder: Obdachlos und nun? Sozialarbeiterische Unterstützung beim Strassenfeger, in: Strassenfeger Nr.1, Januar 1998, S.30.

[99] Schneider; Welle (für den Verein "mob" e.V.): Editorial 3/97, Berlin 1997.

[100] Vgl. Bad: Soziales Gewissen?, in: Strassenfeger Nr.23, Dezember 1997, S.4 und Krampitz: Neuer Job mit alter Arbeit, in: Strassenfeger Nr.20, Oktober/November 1997, S.9.

[101] "Auf den folgenden Seiten kommen Menschen zu Wort, die Sie liebe Leser, bisher nur als Verkäufer wahrgenommen haben ...", in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.14.

[102] Vgl. z.B. Gerald: Pennertagung?, in: Strassenfeger Nr.22, November 1997, S.21: "Bei uns ist das oberste Gebot, daß Verkäuferartikel bevorzugt behandelt werden."

[103] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f; dies.: Tagungsbericht: Zweite Tagung der Straßenzeitungen Berlin 25. bis 27.Oktober 1996, in: wohnungslos 4/1996, S.170f; dies.: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176. Daß sich eine Kooperation der beiden führenden Berliner Blätter motz und Strassenfeger als fast unmöglich erweist, erschließt sich dem Nichtberliner nicht unmittelbar. Der Grund dürfte m.E. eine unentwirrbare Mischung aus konzeptionellen und persönlichen Differenzen sein (vgl. dazu: Krampitz: Obdachlosenzeitungen. Betr.: "Schreiben und Wohnen", taz vom 21.9.96, in: Stefan Schneider, zosch @ fub46.zedat.fu-berlin.de).

[107] Vgl. z.B. Zeuner: Die Menschmaschine. Kritische Geschichte der Psychiatrie, in: Strassenfeger, Nr.2, Januar 1998, S.12f.

[108] Vgl. Becker; Schmitz, Schrei nach normalem Leben, in: Strassenfeger Nr.24, Dezember 1997, S.5: "Aus diesem Grund gibt es Projekte wie den Strassenfeger, bei denen Menschen wie wir wieder einen ersten Schritt in die Arbeitswelt gehen können und den >normalen< Bürgern zeigen, daß wir keine Sozialschmarotzer sind, sondern nur nicht die Möglichkeit haben, wie sie anderen in die Wiege gelegt sind.". Vgl. auch Schneider: Editorial, in: Strassenfeger Nr.7, April/Mai 1997, S.2: Der Verein wurde als gemeinnützig anerkannt wegen "Förderung der Volksbildung".

[109] Vgl. zum Folgenden Arlt: Von der Straße auf den Weg zur Zeitung, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.3f.

[110] Mündliche Information bei einem Besuch in Marl im Dezember 1997.

[111] Angaben aus einem mir zur Verfügung gestellten "Fragebogen zur Analyse des Obdachlosenpressemarktes."

[112] Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.2.

[113] Vgl. Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.15.

[114] Laut dem mir vorliegenden Fragebogen deckte der Verkauf nur 10 Prozent der Kosten.

[115] Vgl. N.N.: Editorial, in: Signal, Ausgabe 1, November 1995, S.2.

[116] Vgl. zum Folgenden Lermann: Zeitung machen, in: Looser / Strassenfeger, März/April 1998, S.20f.

[117] N.N.: Eine Mark von jeder Zeitung für den Verkäufer. Deshalb überall Lokalredaktionen gründen!, in: WOHNUNGSLooser Nr.2, März / April / Mai 1995, S.3.

[118] Looser 5/1997 u.ö., S.2.

[119] Looser 5/1997, S.14. Gabriele Lermann, die viele Artikel im Looser schreibt, ist jedoch laut Aussage von Jedermann; Streetworker, Darmstadt Journalistin und hatte für das Darmstädter Echo gearbeitet.

[120] Lermann: Zeitung machen, in: Looser / Strassenfeger, März/April 1998, S.20.

[121] Das Titelbild der 2.Ausgabe des damals noch WOHNUNGSLooser genannten Blattes faßt diese Dimension kurz und prägnant zusammen. Zu sehen ist ein Verkäufer, der gerade einer Kundin eine Zeitung verkauft. Die Schlagzeile der Ausgabe heißt "Endlich Arbeit", als Untertitel ist zu lesen: "Früher Bettler - jetzt Verkäufer. Obdachlosenzeitungen schaffen Arbeitsplätze".

[122] N.N.: Endlich Arbeit ..., in: WOHNUNGSLooser Nr.2, März / April / Mai 1995, S.2.

[123] Vgl. Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.: "Bauen mit Obdachlosen", Projektreader, Erbach 1997, S.7. Vgl. zum Folgenden den gesamten Reader und N.N.: Darmstadt - eine Chance für das Bauprogramm?, in: Looser 7/1997, S.10f.

[124] "Auch dies ist einer wichtigen Erfahrung geschuldet. Nämlich, daß jemand, der aus unserer Ellenbogenleistungsgesellschaft mit ihrer vorwiegend hierarchischen Organisation herausgefallen ist, einen sofortigen Einstieg weder will, noch kann und auch nicht soll" (Selbsthilfeförderverein Arbeit und Wohnen e.V.: "Bauen mit Obdachlosen", Projektreader, Erbach 1997, S.7).

[125] Vgl. Looser 6/1997, S.26f; 7/1997, S.14f u.ö..

[126] Vgl. die gesamte Ausgabe 7/1997.

[127] Vgl. das Impressum Looser / Strassenfeger Februar / März 1998, S.2.

[128] Lermann: Loccum - Tagung zwischen großen Ideen und Kleinkrämerei. Lobby, Straßenfeger und Looser übernehmen ideologische Vorreiterrolle, in: Looser 11/1997, S.29.

[129] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f.

[130] Auch in Düsseldorf ist es möglich, den Looser zu erwerben, wie mir ein Freund berichtete.

[131] Lermann: Looser-Verkäufertreffen in Essen/Steele: Künftig eine eigene Lokalredaktion, in: Looser / Strassenfeger Februar / März 1998, S.22.

[132] Die folgenden Ausführungen beruhen auf einem im April 1998 geführten Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Werner H. Wilhelm, der bereits von 1984 bis 1986 zusammen mit sechs Kollegen im Ruhrgebiet eine Straßenzeitung mit dem Namen Die sieben Zwerge herausgegeben hatte.

[133] Wilhelm: "Die anderen Zeitungen sind deshalb so teuer, weil sie sich zeitlich eingrenzen und am Ende des Monats eventuell noch große Bestände übrig haben."

[134] "Trinkgelder" nicht eingerechnet.

[135] Wilhelm: "Da bin ich stolz drauf."

[136] Vgl. Jedermann Frühjahr 1998, S.6.

[137] Vgl. Jedermann Frühjahr 1998, S.11 und Streetworker, Winter/Frühjahr 1998, S.15.

[138] Zur Kritik an einer Einrichtung des Diakonischen Werks siehe z.B. Jedermann, Frühjahr 1998, S.8-10.

[139] Er sprach davon, daß Ende des Monats von der Ausgabe März 1998 bei einer Auflage von 95 000 bestimmt 50 000 Exemplare noch nicht verkauft worden seien.

[140] Siehe dazu Punkt 2.2.5., S.37-39 dieser Arbeit.

[141] Vgl. Looser; Lobby-Press-Info-Service, 11/1997, S.32.

[142] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f; dies.: Tagungsbericht: Zweite Tagung der Straßenzeitungen Berlin 25. bis 27.Oktober 1996, in: wohnungslos 4/1996, S.170f, dies: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.

[143] Vgl. PDS-Bundestagsgruppe: Asylbewerberleistungsgesetz, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.4-6; Knake-Werner (Bundestagsabgeordnete): Erstes SGB III-Änderungsgesetz, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.7f, Stolzenberg (Fachhochschuldozent) : Die "neue"Arbeitslosigkeit für den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder - wie schafft man neue Arbeitslose?, in: Streetworker Winter/Frühjahr 1998, S.11.

[144]Bei Jedermann; Streetworker und beim Looser scheint diese Zielvorgabe nicht immer erfüllt zu werden.

4 [145] Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J..

[146] Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts" (Interview mit Yvonne Legner), in: draußen! 6/97, S.15.

[147] Vom Straßenkreuzer erscheinen vierteljährlich 25 000 Exemplare (Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.), draußen! erscheint alle zwei Monate mit einer Auflage von 10 000 Exemplaren (Internet).

[148] Sogar Verkäufer von monatlich erscheinenden Straßenzeitungen beobachteten einen Rückgang ihrer Einnahmen innerhalb des Erscheinungsmonats. Wenn die Ausgabe neu ist, wird wesentlich mehr verkauft als am Ende eines Monats. Bei Zeitungen, die alle zwei- oder drei Monate erscheinen, dürften die Einnahmeeinbußen am Ende eines Turnus noch gravierender ausfallen.

[149]Siehe dazu Punkt 2.2.4, S.31-36 dieser Arbeit.

[150] Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J., vgl. auch Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts" (Interview mit Yvonne Legner), in: draußen ! 6/97, S.15.

[151] Henke: Beispielhafte Hilfen zur dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, in: wohnungslos 1/1997, S.36-42, S.41.

[152] Vgl. Wilmer: "Ein großer Schritt vorwärts", in: draußen !, S.15. Auch die in Bochum und Dortmund erscheinende Zeitung BODO hatte eine Sozialarbeiterin eingestellt, die sich aufgrund der Einsparungen in Düsseldorf nicht mehr finanzieren ließ (vgl. S.11f, Anm.46 dieser Arbeit).

[153] Brief von Thomas Kater vom 10.11.1997.

[154] Kater: Liebe LeserInnen und Leser ..., in: Abseits !? Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.3.

[155] Kater: Konzeption zur Erstellung einer Straßenzeitung in Osnabrück, Osnabrück 1995.

[156] Vgl. z.B. Noldin: Ein Rucksack als Zuhaus! Eine Fortsetzungsgeschichte, in: Abseits!? 6/1997, Dezember/Januar, S.19, 1/1998, Februar/März, S.23, 2/1997, April/Mai, S.22.

[157] Vgl. z.B. Riemenschneider: Zuschauer im Konsumland Deutschland. Die psychosozialen Folgen von Arbeitslosigkeit und Armut, in: Abseits!?, Nr.2/1998, April/Mai, S.14 und Umlauft: Nachdenkliches zum Vorurteil: Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit, in: Abseits !?, Nr.2/1998, April/Mai, S.24.

[158] Vgl. z.B. Flethe: Abseits!? In der Schule. Besuch in der Agnes-Miegel Realschule und ders.: Abseits!? In der Bonnuskirche zu Osnabrück! Obdachlos = Abseits?, in: Abseits!?, Nr.2/1998, April/Mai, S.8 und Riemenschneider: Abseits!? in der Kirche. "Obdachlos = Abseits?", in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.14.

[159] Vgl. z.B. Thole: Wichtige Änderungen ab dem 01.Januar 1998. Arbeitslos und keine Nebenjobs, in: Abseits!?, Nr.6/1997, Dezember/Januar, S.8.

[160] Nie Wo Los wird anhand eines Gespräches mit einem in der Begegnungsstätte "Das Weiße Haus" arbeitenden Sozialarbeiter und der Ausgabe 3/1997 dargestellt.

[161] Büsselberg: statt park setzt seine Informationsarbeit fort, in: statt park. statt Park. Hilfen für Nichtseßhafte und Wohnungslose. Informationen für Bürger und Betroffene, Ausgabe 2, Juni 1996, S.1.

[162] BODO, Bochum; Dortmund, Bank Extra, Köln, Hempels Straßenmagazin, Kiel, Abseits!?, Osnabrück und Platte, Bingen.

[163] Platte, 1.Jahrgang (1993), Ausgabe 1, S.1

[164] Zitiert in Rosenke: "Bunte Blätter", S.155.

[165] Siehe z.B. Josef: Knast, in: Platte, Ausgabe 14, März bis Juni 1997, S.10: "Die Kraft, nochmal von vorne anzufangen, die habe ich nicht mehr. Mit 62 hat man auch leider nicht mehr allzu viele Perspektiven. Ich gönne es keinem, daß er mal diese Erfahrung machen muß, denn oftmals gibt es kein Zurück."; Hannes: Obdachlosigkeit - ein Teil unserer Gesellschaft, in: Platte Ausgabe 15, Juni bis September 1997, S.6f und Manfred; Blümlein: Absprung, in: Platte Ausgabe 18, März bis Juni 1998, S.8f.

[166] Platte Ausgabe 7, S.11.

[167] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf Aussagen der Bank-Extra-Redaktion, die ich im Dezember 1997 besuchte.

[168] Zitiert in Rosenke: "Bunte Blätter", S.155.

[169] Zitiert in Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten? In: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.56.

[170] Vgl. Heinz: Vorurteile? Vorurteile!, in: Bank Extra, Oktober/November 1997, S.14: "Als Nichttrinker, Nichtalkoholiker, Nichtsäufer stehst du in dieser Szene da wie eine Minderheit und bist verraten und verkauft, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst. ... Zwingende Frage: Geht es mir eventuell besser, wenn ich anfange zu trinken, werde Alkoholiker, gehe dann in die Entgiftung, dann Entziehungskur, bin dann bekehrt, werde zum Held bei Sozialarbeitern (toll, der hat's geschafft) und bekomme alles was ich brauche! Oder bleibe ich so wie ich bin, dann bin ich der Depp, der ich vorher auch schon war (denn was ich nicht hatte, kann ich auch nicht ablegen, also habe ich auch nichts geschafft)!...".

[171] Dieser Abschnitt beruht im Wesentlichen auf zwei Gesprächen, die ich im Dezember 1997 mit einem über ABM angestellten Vertriebsmitarbeiter und dem Projektleiter führte.

[172] Vgl. hierzu Tein: In eigener Sache. Hempels Straßenmagazin im Wandel der Zeit. Eine Bestandsaufnahme, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.4-6.

[173] Vgl. dazu auch Pott: Freude, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.7: "...Wie wird sich in Zukunft die Beziehung von >festen< Mitarbeitern und VerkäuferInnen gestalten? Spannungen sind da vorprogrammiert. ... Außerdem gibt es noch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die, wie die meisten Mitarbeiter der Hempel's-Crew im Elend leb(t)en. Wir müssen das bleiben, was wir am Anfang waren: Sprachrohr der Sprachlosen."

[174] Bank Extra hatte gegenüber Hinz & Kunzt (und gegenüber BISS) einen ähnlichen Einwand.

[175] Tein: In eigener Sache, S.5.

[176] Rosenke: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum, 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.

[177] Vgl. die auf S.9-11 dieser Arbeit zitierten Konzeptionen.

[178] Leider ist mir nicht bekannt, welche 28 Projekte bei dem Treffen dabei waren. Von unge, Köln und Jedermann; Streetworker, Darmstadt waren z.B. mit Sicherheit nicht dort. Abseits, Osnabrück war jedoch dabei (mündliche Mitteilungen).

[179] Vgl. Grüner: Ohne das Gejammere, in: Die Zeit 24.12.1993; N.N.: "Hinz & Kunzt", in: Bild 8.11.1993; von Appen: Nackten in die Tasche greifen. Senat möchte bei Verkäufern der Obdachlosenzeitung "Hinz und Kunzt" abkassieren / Diakonie: "Projekt in Gefahr", in: taz 17.11.1994.

[180] So ist z.B. in der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Zeitschrift "Wohnungslos", soweit ich sehe, bisher weder über die Selbsthilfeprojekte Von unge, Jedermann und Signal, noch über die von der Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Blätter statt park, Abseits und Nie Wo Los berichtet worden. Über Hinz & Kunzt dagegen wurde bisher mindestens sechsmal geschrieben. Die gleiche Tendenz zeigt der ausführliche Artikel von Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen. Eine neue Bewegung im gesellschaftlichen Unten?, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61. Dort wird außer der Mischform Bank Extra weder ein Selbsthilfeprojekt noch eine von der Wohnungslosenhilfe initiierte Zeitung erwähnt.

[181] Rosenke: "Bunte Blätter", S.154.

[182] Vgl. S.33f dieser Arbeit.

[183] Vgl. N.N.: Steigendes Engagement Essener Bürger, in: statt park, Ausgabe 2, Juni 1996, S.10.

[184] Vgl. dazu Wallmann: Kirchengeschichte Deutschlands II, Frankfurt/Main; Berlin; Wien 1973, S.239-241. Die logische Vorordnung des auf Barmherzigkeit gegründeten Ausgleichs ungerecht verteilter Güter und Ressourcen gegenüber der Veränderung von Ungerechtigkeit schaffenden Strukturen scheint m.E. auch noch in dem gemeinsamen Wort der großen christlichen Kirchen "Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit" vom Februar 1997 auf (vgl. Rat der Evangelischen Kirchen in Deutschland; Katholische Deutsche Bischofskonferenz: Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Hannover; Bonn 1997). Dabei wäre es durchaus möglich, aus der prophetischen Tradition eine Vorordnung der Gerechtigkeit abzuleiten.

[185] Vgl. S.23 dieser Arbeit.

[186] Nie Wo Los, Gelsenkirchen und Bank Extra, Köln bezeichneten es als großes Problem, StammverkäuferInnen zu gewinnen. Fiftyfifty, Düsseldorf hatte am Anfang, als das Projekt noch nicht sehr bekannt war, die gleichen Schwierigkeiten (Interview Ostendorf, S.1).

[187] So wird z.B. in Gelsenkirchen regelmäßig der etwa vierteljährlich in einer Auflage von 30 000 erscheinende Wohnungsloser aus dem benachbarten Essen ebenso verkauft wie das monatlich in etwa 20 000 Exemplaren gedruckte Blatt BODO aus Bochum und Dortmund (vgl. C., Michael: DANKE INTEGO; TSCHÜß SOZIALHILFE, in: Wohnungsloser, Ausgabe 9, 1997/98, S.22 und Tommy: Solider Lebenswandel, in: BODO 6/1997, S.2).

[188] Dies ist nicht selbstverständlich. Laut einer fiftyfifty-Verkäuferin wird das Düsseldorfer Blatt auch von Studierenden und abhängig Beschäftigten verkauft. Dies soll sich aber durch die Ausgabe neuer Ausweise ändern. Nach Angaben von Hempels (Kiel) können dort auch RentnerInnen verkaufen.

[189] Im Falle des Hinz & Kunzt-Verkäufers ist dies besonders bemerkenswert, da nach der Konzeption von Hinz & Kunzt aktuelle oder ehemalige Obdachlosigkeit Bedingung ist, um bei der Zeitung als Verkäuferin oder Verkäufer mitzuarbeiten (Vgl. Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, S.2).

[190] Vgl. hierzu auch die Aussage eines Essener Wohnungsloser-Verkäufers: "Viele Leute erklären mich für verrückt, wenn ich sage, daß ich keine Sozialhilfe beziehen möchte. Ich wiederum möchte von diesem Staat keine Almosen haben, sondern Arbeit." (C.: DANKE INTEGO; TSCHÜß SOZIALHILFE, in: Wohnungsloser, Essen, Ausgabe 9, 1997/1998).

[191] Zum Vergleich: Laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe machen nur rund 17% aller Wohnungslosen ihren Anspruch auf Sozialhilfe auch geltend (zitiert in Jedermann, Frühjahr 1998, S.29).

[192] Trotz des nach §§ 4 BSHG bestehenden Rechtsanspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es immer wieder Kommunen, die einem Anspruchsberechtigten nur eine begrenzte Anzahl an Tagessätzen pro Monat (vgl. Heins, Obdachlosenreport. Warum immer mehr Menschen ins soziale Elend abrutschen, Düsseldorf 1993 und Lermann: Vom Verbrechen, Sozialhilfeempfänger zu sein, in: Looser 9/1997, S.4-6) oder einen gekürzten Satz auszahlen (vgl. Hammel: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluß vom 10.Oktober 1997, Az: 4L 1062/97: Auch ein mittelloser "wohnungsloser Durchreisender" verfügt über einen Rechtsanspruch auf einen ungekürzten Regelsatz der Hilfe zum Lebensunterhalt, in: wohnungslos 4/1997, S.170-172).

[193]Vgl. S.2 dieser Arbeit.

[194] Zum Vergleich: Bei Hinz & Kunzt leben etwa 8,9% der bei der Verkäuferanalyse Befragten ganz vom Straßenzeitungsverkauf (Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.19), bei BISS in München sind es 11% (Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2).

[195] Vgl. auch Jörg: Zwei Jahre BODO - so war's für mich, in: BODO 6/1997, S.22f, S.22: "Es gab oft auch arrogante Sprüche wie >Kann nicht lesen< oder >Geh' arbeiten< (dabei ist der Verkauf von BODO anstrengende Arbeit)". Vgl. auch Justus: Laßt die Armen in der Stadt. fiftyfifty-Verkäufer gegen Vertreibung, in: fiftyfifty, September 1997, S.4f. Justus hat fiftyfifty-Verkäufer interviewt, die zum Teil ähnliche Erfahrungen schildern. Es wird sogar von tätlichen Übergriffen berichtet (Watenphul: Editorial, in: BODO 11/1997, S.3).

[196] Vgl. S.9-11 dieser Arbeit.

[197] Außerdem läßt sich zumindest für Hinz & Kunzt auf der Basis der Mitte letzten Jahres vorgelegten Zahlen ein Durchschnittsverdienst errechnen.

[198] Er meinte zwar, er verkaufe in drei bis vier Stunden etwa 10 Zeitungen, ließ aber im Dunkeln, ob diese drei bis vier Stunden sein ganzer Arbeitstag sind.

[199] Dieses Problem haben alle Projekte (vgl. z.B. Zglinicki: Redaktionskonferenz beim "Strassenfeger". Nicht auf Mitleid hoffen, sondern Unterstützung fordern, in: Freitag 1/1998, abgedruckt in: Looser/Strassenfeger, März/April 1998, S.23-25, S.23 und Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2).

[200] Bei diesem Gespräch kamen mir Zweifel, ob es sinnvoll ist, zunächst einmal alles Gesagte zu glauben. Da der Mann aber innerhalb von weniger als 10 Minuten etwa fünf Zeitungen verkaufte und von etwa fünf weiteren Personen wie ein alter Bekannter begrüßt wurde, können seine Angaben durchaus der Wahrheit entsprechen.

[201] N.N.: Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, Hamburg 1997, S.2.

[202] "Trinkgelder" nicht eingerechnet. Laut einer Hinz & Kunzt-Verkäuferanalyse von 1995 arbeiteten die 101 befragten VerkäuferInnen durchschnittlich 5,7 Tage pro Woche (vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.5). Leider wurde nicht nach dem Verdienst gefragt. Angenommen, die befragten VerkäuferInnen würden die als Durchschnitt errechneten 220 DM pro Monat verdienen, hätten sie pro Tag circa 10 DM. Der Tagesverdienst in der Gruppe der Befragten dürfte jedoch höher liegen, da sich wahrscheinlich tendenziell eher eng mit dem Projekt verbundene Hinz & Künztler in den Geschäftsräumen von Hinz & Kunzt zum Interview eingefunden hatten.

[203] Eine Ausnahme stellt der monatlich 5000 bis 7000.- verdienende Verkäufer dar.

[204] Vgl. S.46 dieser Arbeit.

[205] Vgl. dazu Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse. Bedarfserhebung zum Thema Wohnen und Arbeiten, Hamburg 1995, S.5: 68,3% der Befragten beantworteten das Statement "Eine gute Bezahlung ist die beste Anerkennung für meine Arbeit" mit "trifft zu".

[206] Rosenke: Dritte Tagung der Straßenzeitungen Evangelische Akademie Loccum, 27. bis 29.Oktober 1997, in: wohnungslos 4/1997, S.176.

[207] Besonders deutlich formuliert dies fiftyfifty: "Fiftyfifty wird von den Wohnungslosen als ihre Zeitung angesehen" (Interview Ostendorf, S.1).

[208] "Wir haben über 400 Verkäufer von dieser Zeitung jetzt im Raum Düsseldorf ..."; bzw.: "Wir haben 1600 Verkäufer, davon sind 1570 obdachlos."

[209] Hervorhebung von mir. Auch zwei weitere Verkäufer sprachen von der Redaktion per "die".

[210] Vgl. zu Hinz & Kunzt: N.N.: Fragen und Antworten zu Hinz & Kunzt, Hamburg 1997, S.2; zu fiftyfifty Interview Ostendorf S.3. In Hannover traf ich einen seit Oktober 1997 arbeitenden Asphalt-Verkäufer, dessen Verkäuferausweis die Nummer 1131 trug.

[211] Hinz & Kunzt beispielsweise hat sogenannte Gebietsbetreuer angestellt, "das sind besonders zuverlässige Hinz & Kunzt-Verkäufer, die gegen ein Honorar kontrollieren , ob die Standplätze eingehalten werden. ... Kein anderer Hinz & Künztler darf in diesem Gebiet wildern. Wer sich nicht daran hält, kann seinen Ausweis bis zu zwei Monate lang verlieren." Es wird auch kontrolliert, ob ein Verkäufer bettelt oder z.B. Alkohol zu sich nimmt: "Wer zum Beispiel betrunken ist oder beim Zeitungsverkauf Drogen nimmt, riskiert seinen Hinz & Kunzt-Ausweis. In solchen Fällen greifen die vier Vertriebsmitarbeiter hart durch. Das gilt auch, wenn sie Hinz & Künztler beim Betteln mit dem H&K-Ausweis erwischen." (Infobrief für den Freundeskreis 2/1996, S.1). Auch Asphalt, Hannover und BISS, München haben einen rigiden Verhaltenskodex (vgl. zu Asphalt: Rosenke: "Bunte Blätter" in: wohnungslos 4/1995, S.154-160, S.156, zu BISS: Honigschnabel: Selbstdarstellung von BISS, München 1994, S.2: "Wer beispielsweise alkoholisiert verkauft, wird eine Zeitlang, im Wiederholungsfalle auf Dauer gesperrt").

[212] Vgl. Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.76.

[213] Vgl. hierzu z.B. die Aussage einer Kasseler TagesSatz-Verkäuferin über die negativen Aspekte ihrer Arbeit: "Die blöden Sprüche manchmal und die eindeutigen Angebote find' ich Scheiße ..." (Schmidt: "Ich hatte eine Farm in Afrika, ..", in: TagesSatz Nr.3 (1997), S.24).

[214] Auch ein weiterer Düsseldorfer, der nicht mit mir reden wollte, monierte im Weggehen, es verkauften einfach zuviele die Zeitung.

[215] Wie z.B. Hinz & Kunzt, Hamburg und Asphalt, Hannover.

[216] Wie z.B. Trott-war, Stuttgart.

[217] Diese Terminologie benutzten sonst lediglich noch die Hannoveraner Verkäufer. Sonst war von anderen VerkäuferInnen eher nicht die Rede. Wurde von ihnen gesprochen, dann waren es "die" oder "die anderen."

[218] Diese Beobachtung machte für Hamburg auch Eulenberger: Macht matt, was satt macht?, in: Junge Kirche 3/1997, S.138-142, S.139: "Die Hinz & Kunzt-Verkäufer ... repräsentieren für gewöhnlich - gerade wie die Bettler, die auch bei Frost an den Hausmauern hocken und stumm, oft apathisch um eine Münze bitten - einen anderen Typ, den des ungeselligen Einzelgängers, der sich trotzig selbst helfen will."

[219] Vgl. Engelen-Kefer: "Behindertenfeindliche Tendenz schaukelt sich auf". Das Kölner Urteil und zynische Sprache in der Gesellschaft, in: Frankfurter Rundschau 26.1.1998, S.5.

[220] Vgl. hierzu z.B. die Aussage von M. Schmilinsky, der Unternehmen berät, wie sie ihre Krankheitsrate senken können: "Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht eine Firma Mitarbeiter, die so fit sind wie die GSG 9" (Schmilinsky: "Mitarbeiter, die so fit sind wie die GSG 9", in: tageszeitung 24./25.1.1998, S.3).

[221] Vgl. S.9-11 dieser Arbeit.

[222] Siehe S.2 und S.4f dieser Arbeit.

[223] Vgl. hierzu Teil 1, S.2-6 dieser Arbeit.

[224] Vgl. z.B. Norbert: Früher Bettler . Jetzt Verkäufer. Jetzt lohnt es sich wieder zu träumen, in: WOHNUNGS-Looser Nr.2, März/April/Mai 1995, S.10.

Bei den seßhaften Verkäufern hatte ich dagegen zum Teil eher den Eindruck, der Schritt zum Straßenzeitungsverkauf ist ihnen schwer gefallen. Ein Hannoveraner Verkäufer meinte, um Verkäufer zu werden "muß man sich schon outen und sagen >Hier bin ich als Arbeitsloser<...".

[225] Siehe S.49, Anm. 205 dieser Arbeit.

[226] Nach der Hinz & Kunzt-Verkäufer-Analyse hatten fast die Hälfte der Befragten keinen Berufsabschluß; sogar über die Hälfte war bereits mehr als drei Jahre arbeitslos (vgl. Stolle: Hinz & Kunzt Verkäufer-Analyse, S.17f).

[227] Siehe dazu S.39f dieser Arbeit.

[228] Bernd: Dank motz keine Beschaffungskriminalität, in: motz 19/97, 1.9.1997, S.12.

[229] Hinz & Kunzt - 4 Jahre auf einen Blick, Hamburg 1997.

[230] Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell, 18.1.1998, S.5.

[231] Es gibt jedoch mindestens ein Straßenzeitungsprojekt, die Brücke aus Erfurt, in dem nur Frauen mitarbeiten (Bosch: Abseits!? Unterwegs! Zu Besuch bei der Straßenzeitung "Brücke" in Erfurt!, in: Abseits !? Nr.2 April/Mai 1998, S.9f).

[232] Vgl. z.B. cvs: Hinz & Kunzt feiert Erfolge, in: Hamburger Abendblatt, 31.12.1993 und Grüner: Ohne das Gejammere, in: Die Zeit 24.12.1993.

[233] Vgl. die Homepage von Hinz & Kunzt.

[234] Vgl. S.19 und S.37 dieser Arbeit.

[235] Vgl. Lermann: Loccum - Tagung zwischen großen Ideen und Kleinkrämerei. Lobby, Straßenfeger und Looser übernehmen ideologische Vorreiterrolle, in: Looser 11/1997, S.29.

[236] Mündliche Mitteilung bei einem Besuch in Köln.

[237] Vgl. Müller-Classen: Es geht ums Geld, in: Hinz & Kunzt Nr.58, Dezember 1997, S.2.

[238] Deshalb sind sie eigentlich gewerbesteuerpflichtig. Viele Projekte haben inzwischen Post von den Finanzämtern bekommen, um die Frage der Versteuerung der Einkünfte aus dem Zeitungsverkauf zu klären. Um dieses Problem zu klären, hat sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mit dem Ministerium für Finanzen in Verbindung gesetzt. Eine Antwort steht noch aus (Mündliche Information auf der Trott-war-Mitgliederversammlung am 23.4.1998 in Stuttgart).

[239] Dieser muß bei Projekten, die die Verteilung der Standorte dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen wie z.B. fiftyfifty, Düsseldorf regelrecht erkämpft werden.

[240] Vgl. S.52 dieser Arbeit.

[241] Dieses Ungleichgewicht ist nicht nur finanzieller Art. Es zeigt sich auch in einem niedrigeren Stellenwert, den einige Projekte ihren VerkäuferInnen einzuräumen scheinen. So sagt z.B. der Projektleiter von fiftyfifty über die Konzeption: "Fiftyfifty ist Magazin, das Obdachlosen hilft, sich selbst zu helfen. Vom Verkaufspreis (DM 2,20) dürfen die VerkäuferInnen die Hälfte behalten" (Interview Ostendorf, S.1, Hervorhebung von mir). BODO-Mitarbeiter Wagenfeld schreibt: "Als ich im Oktober '95 beim BODO-Team angefangen habe, wußte ich nicht, daß es eine kleine Karriere für mich sein wird. Als Verkäufer bin ich damals angefangen und habe mich langsam aber sicher nach vorne gearbeitet. Nach zweieinhalb Jahren bin ich nun vollwertiges Mitglied im Vertrieb und in der Redaktion" (Wagenfeld: Editorial, in:BODO 4/1997, S.3). Offensichtlich fühlte sich Wagenfeld als "Nur-Verkäufer" nicht vollwertig.

Das Ungleichgewicht zeigt sich auch darin, daß bei den alljährlichen Treffen der Straßenzeitungen immer nur relativ wenige "Betroffene" anwesend sind (vgl. hierzu Repp: Straßenmagazin-Treffen in Loccum , in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.11).

[242] Dort werden alle ein bis zwei Jahre die RedakteurInnen ausgetauscht (mündliche Mitteilung).

[243] Vgl. S.12 dieser Arbeit.

[244] Vgl. Repp: Straßenmagazin-Treffen in Loccum , in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.11.

[245] Vgl. Interview Ostendorf, S.4.

[246] Vgl. z.B. Justus: Laßt die Armen in der Stadt. fiftyfifty-Verkäufer gegen Vertreibung, in: fiftyfifty, September 1997, S.4f. Von Vertreibungen erzählte auch ein Kölner Von unge-Verkäufer. Auf der anderen Seite wurde jedoch auch, z.B. von den Solinger Die Straße-Verkäufern, von einem sehr kollegialen Umgang mit den angrenzenden Geschäften berichtet.

[247] Eppler: Kavalleriepferde beim Hornsignal. Die Krise der Politik im Spiegel der Sprache, Frankfurt am Main 1992, S.30.

[248] Vgl. Rosenke: Tagungsbericht: Erste Tagung der bundesdeutschen Straßenzeitungen, in: wohnungslos 4/1995, S.166f.

[249] N.N.: Gemeinsam gegen Armut. Drittes Arbeitstreffen bundesdeutscher Straßenzeitungen stand unter starkem Zeichen der Zusammenarbeit, in: Wohnungsloser, Ausgabe 9 (1997/1998), S.15.

[250] Höpfner: Von Loccum nach Berlin, in: Asphalt, Dezember 1997, S.22.

[251] Vgl. el: Straßenzeitung Trottwar für dieses Jahr gesichert, in: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg, 22.2.1998, S.18.

[252] In welcher Kooperationsvariante auch immer (vgl. S.25f dieser Arbeit).

[253] Vgl. Repp: Hafenspitze - das 1.Hempel's-Kind!, in: Hempels Straßenmagazin Dezember 1997, S.7.

[254] Mein Gesprächspartner im Vertrieb: "Die erste Seite schreibt dort der Pastor ..., da sagt sicher auch jemand von der Kirche, wenn was nicht paßt."

[255] Vgl. S.26 dieser Arbeit.

[256] Es bliebe zu untersuchen, wie sich eine solche Konkurrenzsituation auf interessierte Käuferinnen und Käufer auswirkt.

[257] Siehe S.55f dieser Arbeit.

[258] In Hannover und Düsseldorf mit je etwas über 500 000 EinwohnerInnen z.B. werden bis zu 50 000 Stück im Monat verkauft.

[259] Mir gegenüber geäußerte Einschätzung eines Trott-war-Mitglieds. Die Einschätzung von Broder: Hilfe von Obdachlosen. Große Spendenaktion im Süden der Republik, in: Tagesspiegel, 1.12.1997, S.3 führt sicherlich zu weit. Broder schreibt u.a.: "Die Obdachlosenzeitungen, die es inzwischen in der ganzen Republik gibt, sind so überflüssig wie das Wort zum Sonntag als Mittel der Seelsorge. Niemand liest sie, gekauft werden sie nur, weil das schlechte Gewissen der Käufer für ein Ablaßangebot dankbar ist."

[260] Dies ist ein Ergebnis der Diplomarbeit von Andrea Müller über Hinz & Kunzt in Hamburg (vgl. Braun: Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung, in: wohnungslos 1/95, S.32-34, S.33).

[261] So Schumacher; Winkelhorst: Alternativer Medienmarkt der Straßenzeitungen, in: Soziale Arbeit 2/97, S.54-61, S.57.

[262] Mitteilung auf der Mitgliederversammlung von Trott-war am 23. April 1998. Dieser große Erfolg einer einzigen Anzeige zeigt auch, daß Straßenzeitungen nicht wie Broder meint, gekauft und weggeworfen (vgl. Anm. 261), sondern von vielen KäuferInnen gelesen werden.

[263] Vgl. Braun: Hinz & Kunzt - Obdachlosenhilfe zwischen Sinnstiftung und Vermarktung, in: wohnungslos 1/95, S.32-34, S.32.

[264] Vgl. Denninger: BISS e.V. und Zeitschrift BISS, München 1997, S.2: "Immerhin 11% [der VerkäuferInnen] leben allein vom Verkauf von BISS."

[265] Vgl. z.B. Fragen & Antworten zu Hinz & Kunzt, S.1: "Wieviele Leute arbeiten bei Hinz & Kunzt? Ungefähr 20, davon sechs ehemalige Obdachlose, zum Teil festangestellt, zum Teil auf Honorarbasis." Auch in dem Leporello "Das Hamburger Straßenmagazin. >Hilfe zur Selbsthilfe für Hamburgs Obdachlose<" werden unter der Leitfrage "Wer ist Hinz & Kunzt" die beiden Ebenen "wohnungslose Verkäufer" und "und ein professionelles Team" unterschieden. Der Terminus "Mitarbeiter" wird lediglich im Teil "und ein professionelles Team" verwendet. Vgl. auch Pressemappe Trott-war, Stuttgart o.J., S.6: "Mit Spendengeldern sollen weitere Mitarbeiter und Verkäufer eingestellt ...werden."

[266] Vgl. Interview Ostendorf, S.1: "Fiftyfifty ist Magazin, das Obdachlosen hilft, sich selbst zu helfen. Vom Verkaufspreis (DM 2,20) dürfen die VerkäuferInnen die Hälfte behalten".

[267] Vgl. Hinz & Kunzt: Infobrief für den Freundeskreis 2/1996, S.1: "Kein anderer Hinz & Künztler darf in diesem Gebiet wildern. Wer sich nicht daran hält, kann seinen Ausweis bis zu zwei Monate lang verlieren. ... Wer zum Beispiel betrunken ist oder beim Zeitungsverkauf Drogen nimmt, riskiert seinen Hinz & Kunzt-Ausweis. In solchen Fällen greifen die vier Vertriebsmitarbeiter hart durch. Das gilt auch, wenn sie Hinz & Künztler beim Betteln mit dem H&K-Ausweis erwischen." (Hervorhebungen von mir).

[268] Diesen Eindruck hatte ich auf der Trott-war-Mitgliederversammlung am 23.4.1998 in Stuttgart.

[269] Vgl. Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.96f.

[270] Rosenke, a.a.O., S.96.

[271] Zu klein darf die Auflage jedoch nicht werden, sonst werden die Fix- und Druckkosten anteilsmäßig zu hoch (vgl. Signal-Anker, Marl und Bank Extra, Köln).

[272] Mit dem Begriff "MitarbeiterInnen" meine ich auch sämtliche Personen, die "nur" im Verkauf tätig sind.

[273] Vgl. Zglinicki: Redaktionskonferenz beim "Strassenfeger". Nicht auf Mitleid hoffen, sondern Unterstützung fordern, in: Freitag 1/1998, abgedruckt in: Looser/Strassenfeger, März/April 1998, S.23-25, S.25.

[274] Vgl. Lange: Einführung, in: Freire: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973 (1.Aufl. 1970), S.7-28, S.9.

[275] Lange, a.a.O., S.13.

[276] Freire: Pädagogik der Unterdrückten, 3.Aufl. Stuttgart 1973 (1.Aufl. 1970), S.45.

[277] Vgl. Lutz: Zur Pädagogik der Wohnungslosen, in: neue praxis 3/96, S.217-228, S.218, dessen Anliegen es ist, Freires Ansatz für die Arbeit mit Wohnungslosen fruchtbar zu machen.

[278] Vgl. z.B. die Situation in Ludwigshafen, wo ein, manchmal zwei Verkäufer einen Absatzmarkt von rund 160 000 EinwohnerInnen haben.

[279] Selbst der Strassenfeger hat trotz einer (bisher) vierzehntägig erscheinenden Auflage von 30000 und auch angesichts der Konkurrenz durch motz & Co im Verhältnis zu der Einwohnerzahl von Berlin eine vergleichsweise bescheidene Auflage.

[280] Sidler: Am Rande leben, abweichen, arm sein. Konzepte und Theorien zu sozialen Problemen, Freiburg 1989, S.154.

[281] Vgl. dazu a.a.O. S.145-169.

[282] Allerdings hat auch der Straßenkreuzer, Nürnberg bereits 270 Verkaufsausweise ausgegeben (Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.).

[283] Zur Bedeutung der durch den Straßenzeitungsverkauf entstehenden Kontakte bei nach dem Profi-Konzept arbeitenden Projekten siehe die Konzeptionen von Hinz & Kunzt, Hamburg, fiftyfifty, Düsseldorf und BISS, München (Punkt 2.2.1. dieser Arbeit, S.9f).

[284] Vgl. dazu Rosenke: Straßenzeitungen. Dauerbrenner oder Strohfeuer?, in: Gefährdetenhilfe 2/1994, S.73-77, S.77.

[285] Vgl. Straßenkreuzer: Der STRAßENKREUZER e.V. stellt sich vor, Nürnberg o.J.

[286] Eine Ausnahme ist hier Platte, Bingen.

[287] Vgl. S.45 dieser Arbeit.

[288] Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.97.

[289] Vgl. S.3 Anm.3 dieser Arbeit.

[290] Thomas Kater von Abseits, Osnabrück: "Für viele ehemalige Wohnungslose, die bei unserer Zeitung mitmachen, ist dies eine Möglichkeit, ihr Selbstvertrauen zu stärken. ... Vielen bietet die Mitarbeit auch die Möglichkeit, sich nach langer Zeit wieder an eine feste, geregelte Tagesstruktur zu gewöhnen. Eine sehr wichtige Sache, wie wir finden."

[291] Vgl. Rosenke: Bürgerschaftliches Engagement in der sozialen Arbeit. Konkurrenz oder Kooperation, in: wohnungslos 3/1997, S.93-97, S.96f.

[292] Der Begriff "Klient" kommt aus dem Lateinischen und heißt "der Hörige" (vgl. Mathies: Die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für Wohnungslose, in: wohnungslos 3/1997, S.98f, S.98).

[293] Selbstverantwortlichkeit in diesem Sinne darf jedoch nicht mit der neoliberalen Forderung nach Eigenverantwortung verwechselt werden, die unmittelbar zu einer Entsolidarisierung mit denjenigen führt, die diese Eigenverantwortung nicht (mehr) aufzubringen vermögen.

[294] Bezogen auf die Einwohnerzahl werden inzwischen in Kiel fast soviele Zeitungen abgesetzt wie z.B. in Düsseldorf.

[295]Vgl. hierzu die Aussage eines seit acht Jahren in Kiel auf Platte lebenden Obdachlosen über Hempels Straßenmagazin: "Das sind für mich Idioten. Die waren obdachlos, haben das ganze mal ein paar Jahre mitgemacht, schreiben jetzt über uns. ... Die machen aus ner Distel ne Rose."

[296] Gäbe es die Zielvorgabe, Sprungbrett zu sein, nicht, wäre die Zahl von sieben (Trott-war) bzw. 60 (Hinz & Kunzt) Personen, die die Straßenzeitung als Durchgang in den ersten Arbeitsmarkt genutzt haben, ein respektables Ergebnis.

[300] Auch wenn Straßenzeitungen nicht nur von Wohnungslosen verkauft werden, werden die allermeisten Projekte von der Bevölkerung meiner Beobachtung nach als "Obdachlosenzeitungen" wahrgenommen.

[301] Interview Ostendorf, S.1.

[302] Die gleiche Beobachtung machte der Arbeitskreis Wohnraumversorgung aus Hamburg aufgrund des Erfolges von Hinz & Kunzt: "Der Obdachlose war für viele Bürger Hamburgs seitdem nicht mehr der >Penner< an der Straßenecke, sondern der freundliche >Hinz & Kunzt<-Verkäufer in der Einkaufszone" (Arbeitskreis Wohnraumversorgung: Diskussionsgrundlage zur Almosenverteilung in Hamburg, in: wohnungslos 1/1996, S.21-24, S.21). Im Gegensatz zu Ostendorf sieht der Arbeitskreis Wohnraumversorgung diese Entwicklung jedoch kritisch.

[303] Hinz & Kunzt, Hamburg hat etwa 1600, Stuttgart hatte im Januar 1998 348 "derzeit registrierte" Trott-war-VerkäuferInnen, fiftyfifty spricht von 500 ausgestellten Verkäuferausweisen. Asphalt, Hannover hat über 1100 Ausweise ausgegeben. Diese vier Zeitungen erstellen zusammen knapp die Hälfte der monatlich über 500 000 Exemplare (vgl. Hinz & Kunzt, Infobrief für den Freundeskreis Nr.1/1996; Möhnle: Wieder zurück auf die Straße? Obdachlosenzeitung "Trott-war" vor dem Aus, in: Sonntag Aktuell 18.1.1998, S.5 und Interview Ostendorf S.3).

[304] Laut einer Mainzer Studie zum Gesundheitsverhalten von Wohnungslosen sind 17,5% von ihnen chronische Alkoholiker (vgl. Grohall: Zwischen den Stühlen! Über die Inkompatibilität von Hilfe- und Lebenssystem, in: wohnungslos 3/1996, S.98-103, S.102, Anm.9).

[305] Vgl. dazu Pott: Freude, in: Hempels Straßenmagazin, Nr.20, Dezember 1997, S.7: "...Wie wird sich in Zukunft die Beziehung von >festen< Mitarbeitern und VerkäuferInnen gestalten? Spannungen sind da vorprogrammiert. ... Außerdem gibt es noch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die, wie die meisten Mitarbeiter der Hempel's-Crew im Elend leb(t)en. Wir müssen das bleiben, was wir am Anfang waren: Sprachrohr der Sprachlosen."

[306] Waldherr: Selbsthilfe der Armen. Hilfe für den Einzelnen oder gesellschaftliche Strategie?, in: Looser 8/1997, S.16.

[307] Vgl. Teil 1, S.2-6 dieser Arbeit.

Martin Staiger

Straßenzeitungen unter den Bedingungen der Marktwirtschaft

Anspruch und Wirklichkeit von Arbeitslosenprojekten

Diplomarbeit an der EFH in Ludwigshafen im Fachbereich Sozialarbeit, Ludwigshafen 1998

Erstkorrektor: Herr Hanspeter Damian

Zweitkorrektor: Herr Hans-Ulrich Dallmann

- 0. Einführung

- 1. Strukturelle Armutsursachen in der Bundesrepublik Deutschland

- 2. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland

- 3. Die Verkäuferinnen und Verkäufer

- 4. Probleme von Straßenzeitungen und ihre Auswirkungen

- 5. Straßenzeitungen in der Bundesrepublik Deutschland - Chancen und Grenzen

- 6. Fazit

- 7. Literaturverzeichnis

- 8. Adressen

- Fußnoten

- Vollständiges Inhaltsverzeichnis

0. Einführung

Von wohnungs- und arbeitslosen Menschen auf der Straße verkaufte Zeitungen gehören seit einigen Jahren zum Stadtbild in vielen bundesdeutschen Städten. Insgesamt etwa 40 solcher Straßenzeitungsprojekte sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die vorliegende Arbeit versucht einen Überblick über die verschiedenen zur Zeit bestehenden Projekte zu geben und zu ergründen, wo ihre Chancen und Grenzen liegen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, was sich die (ex)- wohnungs- und arbeitslosen MitarbeiterInnen von den Projekten erwarten.

Im ersten Teil wird dargestellt, wie sich die Erwerbsarbeit als das bestimmende Leitbild der bundesdeutschen Gesellschaft auf die aus dem Arbeitsmarkt Ausgegrenzten auswirkt. Der zweite Teil zeigt auf, mit welchen Konzeptionen Straßenzeitungen diesen Auswirkungen begegnen. Der dritte Teil befaßt sich mit den wohnungs- und arbeitslosen MitarbeiterInnen, die meistens als VerkäuferInnen tätig sind. Auf der Grundlage von 17 Gesprächen gehe ich der Frage nach, aus welchen Gründen es für sie interessant ist, bei Straßenzeitungen mitzuarbeiten.

Der Boom der Straßenzeitungen ist inzwischen vorbei, die Phase der Konsolidierung ist eingeleitet. Der vierteTeil fragt deshalb danach, welche Schwierigkeiten sich für die verschiedenen Projekte aus dieser Tatsache ergeben. Im fünftenTeil werden die in Teil 2 behandelten Konzeptionen mit der in Teil 3 und Teil 4 behandelten Realität verglichen, um Chancen und Grenzen der verschiedenen Konzeptionen auszuloten. Im sechsten und letzten Teil ziehe ich ein Fazit meiner Überlegungen.

Von den zur Zeit etwa 40 in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Projekte kann ich etwa die Hälfte überblicken. Außer über das aus Berlin stammende Blatt Strassenfeger habe ich so gut wie keine Informationen über die in der Ex-DDR erscheinenden Straßenzeitungen. An der ehemaligen innerdeutschen Demarkationslinie findet die Arbeit somit ihre Grenze.

1. Strukturelle Armutsursachen in der Bundesrepublik Deutschland

Das zentrale Element gesellschaftlicher Organisation der bundesdeutschen Gesellschaft ist die Erwerbsarbeit. Die ökonomische Ausstattung des einzelnen und eventuell mitzuversorgender Familienangehöriger[1] ergibt sich fast ausschließlich aus dem durch Erwerbsarbeit erzielten Verdienst. Die Höhe von Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe hängen linear mit dem zuletzt erzielten Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung zusammen (§47 SGB V, §§111;136 AFG). Die Länge des Bezuges von Arbeitslosengeld ist von der Dauer der arbeitslosenversicherten Beschäftigung abhängig (§106 AFG). Die Rente bemißt sich nach einer Kombination aus Länge der abhängigen Beschäftigung und Höhe des erzielten Arbeitsverdienstes (§ 64 SGB VI). Lediglich die Höhe der Sozialhilfe hängt nicht mit erbrachten Vorleistungen in Form von Erwerbsarbeit zusammen.

Erwerbslosigkeit führt unmittelbar zu ökonomischer Minderausstattung. Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt für Arbeitslose mit mindestens einem Kind 67%, für Kinderlose 60% des im Bemessungszeitraum erzielten Durchschnittsverdienstes (§§ 111 Abs.1, §112 Abs.1 AFG). Die Höhe der Arbeitslosenhilfe, die nach Ablauf des Arbeitslosengeldanspruches (§ 106 Abs.1 AFG) einsetzt, liegt bei 57% für Arbeitslose mit und bei 53% für Arbeitslose ohne Kinder (§ 136 AFG). Legt man "die Armutsdefinition der EU-Kommission, die auch in der Wissenschaft vielfach gebraucht wird, wonach die Armutsgrenze bei fünfzig Prozent des durchschnittlich verfügbaren (gewichteten) Einkommens innerhalb eines Staates festgelegt ist"[2], als Maßstab zugrunde, so befindet sich ein Arbeitslosenhilfebezieher, der durchschnittlich verdient hat, bereits nahe an der Armutsschwelle. Da in der Regel schlecht bezahlte Arbeitsstellen gestrichen werden, dürfte eine große Zahl der betroffenen Arbeitslosen nach dieser Definition als arm gelten.

Eine weitere Folge von Erwerbslosigkeit ist gesellschaftliche Ächtung.[3] Die Ansicht, ein Arbeitsloser sei selber schuld, ist nach wie vor in allen Schichten weit verbreitet. Worte wie "soziale Hängematte" oder "Wohlstandsmüll", womit der Präsident des Verwaltungsrates der Nestlè Aktiengesellschaft, Helmut Maucher, kranke, arbeitsunfähige und arbeitsunwillige Menschen bezeichnete, werden zwar eher in Arbeitgeberkreisen gebraucht[4], Sprüche der ganz normalen Bevölkerung wie "du lebst von meinen Steuern" oder "wer arbeiten will, der findet auch was" zeugen jedoch von einer im Grundsatz gleichen Einstellung.

Unabhängig von der moralischen Bewertung arbeitsloser Menschen, die natürlich auch deren Selbstbewertung beeinflußt, ist Arbeit eine zentrale anthropologische Kategorie. In der Arbeit verhält sich der Mensch zur Welt, er gestaltet sie nach seinen Vorstellungen mithilfe seiner Kraft und seiner Phantasie.[5] Zu arbeiten ist also ein anzustrebendes menschliches Ziel. Fatalerweise wird Arbeit nach wie vor mit Erwerbsarbeit, der Wert der Arbeit mit dem erhaltenen Lohn oder Gehalt gleichgesetzt.

Auf diesem Hintergrund ist es verständlich, daß eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ein, wenn möglich erwerbslebenslanges, Vollzeitarbeitsverhältnis anstrebt, um ökonomisch, gesellschaftlich und sozial am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können. Dies gilt auch für Menschen, die selbst kürzer oder länger arbeitslos (gewesen) sind.[6]

Die Zahl der Erwerbsarbeitsplätze geht jedoch seit Jahren zurück. 1991 waren 36,6 Millionen, 1997 noch 34,0 Millionen Menschen erwerbstätig[7]. Die Arbeitslosigkeit steigt seit Jahren an. Für 1998 rechnet das der Bundesanstalt für Arbeit angegliederte Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit einer weiteren Erhöhung der Arbeitslosigkeit auf jahresdurchschnittlich 4,46 Millionen Erwerbslose.[8] Der Anteil unbefristeter Vollzeitarbeitsverhältnisse an allen Arbeitsverhältnissen sank von 1970 bis 1995 von 85% auf 68%.[9] Sechs Millionen aller Arbeitsplätze sind inzwischen "geringfügige", sozialversicherungsfreie Beschäftigungsverhältnisse.[10] Tendenz steigend.[11]

Da sich selbst ein wirtschaftliches Wachstum von über 2 Prozent nicht förderlich auf den Arbeitsmarkt auswirkt[12] und sich das Erwerbspersonenpotential, das sind "alle Personen ..., die bei guter Arbeitsmarktlage ihre Arbeitskraft anbieten"[13], trotz einer momentanen Entspannung[14] bis etwa 2010 erhöhen wird[15], wird der Druck auf den Arbeitsmarkt noch weiter steigen.

Aus diesen Gründen ist eine wachsende Zahl von Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage, sich durch eigene Erwerbsarbeit, durch Erwerbsarbeit von Angehörigen oder durch Lohnersatzleistungen zu ernähren. Diese Personen erhalten auf Antrag Sozialhilfe. 1996 waren das 2 730 000 Menschen, das sind 20 Prozent mehr als Anfang der 90er Jahre.[16] Die Sozialhilfe soll "dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens ... ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht" (§1 BSHG). Obwohl der Regelsatz die EmpfängerInnen gemessen an der Armutsdefinition der EU-Kommission verarmen läßt und das sozio-kulturelle Existenzminimum nicht sichert, was mit Stigmatisierungen oder verschämtem Rückzug der Betroffenen einhergeht[17], kommt es häufig auch noch zu Sozialhilfekürzungen. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Leistungsempfänger nicht genügend Nachweise über Arbeitsbemühungen erbringen kann.[18] Da inzwischen in der Interpretation des § 22 Abs. 3 BSHG das Prinzip "Lohnabstandsgebot" gegenüber dem Prinzip "Warenkorb" als Leitbild für die Höhe der Sozialhilfe weitgehend durchgesetzt wurde[19], kann damit gerechnet werden, daß das in §1 BSHG formulierte Ziel in Zukunft immer weniger erreicht werden wird. Nach Schätzungen des Diakonischen Werks gibt es in der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich zu den 2,7 Millionen Sozialhilfeempfängern noch etwa zwei Millionen "verdeckte Arme", die ihren gesetzlich garantierten Sozialhilfeanspruch - aus welchen Gründen auch immer - nicht geltend machen.[20]

Die Entwicklung der Mietpreise stellt ein weiteres Risiko zu verarmen dar. Seit 1992 stiegen die Mieten in den alten Bundesländern bei einer allgemeinen Teuerungsrate von 11,5% um 21,5%, im Osten um 105,6%. Die Nebenkosten erhöhten sich im gleichen Zeitraum sogar wesentlich schneller.[21] Das Wohngeld für Sozialhilfebezieher wurde zum 1.1.1997 von bisher pauschal 50% der Miete auf 47% gesenkt.[22] Der soziale Wohnungsbau wird weiter zurückgefahren, Privatisierungen von Wohnungen aus dem Besitz der öffentlichen Hand sind im Gespräch.[23]

Die Wahrscheinlichkeit, wegen Zahlungsunfähigkeit oder Verschuldung wohnungslos zu werden wird damit höher. Die schon heute geringen Chancen unterprivilegierter Gruppen, die bereits wohnungslos sind oder aufgrund einer Kündigung von Wohnungslosigkeit bedroht sind, eine bezahlbare Wohnung zu erhalten, werden weiter sinken.

1996 waren nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 930.000 Menschen wohnungslos.[24] Davon stammen 397.000 Personen aus Mehrpersonenhaushalten, die in der Regel in Notquartieren untergebracht werden, 336.000 sind wohnungslose AussiedlerInnen in Aussiedlerunterkünften. Die restlichen 197.000 sind wohnungslose Einpersonenhaushalte. Dieser Personenkreis wird "nach wie vor zum großen Teil auf die Übernachtungsasyle oder sozialen Einrichtungen verwiesen, sich selbst überlassen oder gar abgeschoben." 35.000 Menschen leben ohne jede Unterkunft auf der Straße. Diese werden als "obdachlos" bezeichnet.