Menschen verlieren - in der Regel nicht freiwillig - ihre Wohnung oder bekommen erst keine. Mit ihrer Kennzeichnung als "Obdachlose" wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der als "Othering" gekennzeichnet werden kann. Mit dem Begriff "Obdachlose" sind eine ganze Reihe von Vorurteilen, Unterstellungen und Zuschreibungen verbunden, die häufig nicht zutreffend sind. Was macht dieses Othering mit den Menschen und welche Alternativen gibt es, wenn wir über oder besser mit obdachlosen Menschen reden?

Menschen verlieren ihre Wohnung: Das Konzept des Othering und der Umgang mit Obdachlosigkeit

Obdachlosigkeit ist ein drängendes soziales Problem, das in vielen Gesellschaften weit verbreitet ist. Menschen, die ihre Wohnung verlieren oder gar niemals eine eigene Unterkunft hatten, stehen oft vor einem Berg von Herausforderungen, die häufig nicht selbst verschuldet sind. Die Gründe für Obdachlosigkeit sind vielfältig: Steigende Mieten und unzureichend bezahlte Jobs, Arbeitslosigkeit und daraus resultierende wirtschaftliche Notlagen, psychische Erkrankungen, Suchtproblematiken oder familiäre Konflikte, Haft- oder Krankenhausaufenthalte sind nur einige davon.

Trotz dieser komplexen Ursachen werden Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, pauschal als „Obdachlos“ gekennzeichnet werden, in der Gesellschaft häufig über einen Kamm geschoren und mit negativen Stereotypen konfrontiert.

Der Mechanismus des Othering

Das Konzept des „Othering“ beschreibt den Prozess, durch den eine Gruppe von Menschen von der Mehrheit als „anders“ oder „fremd“ wahrgenommen wird. In diesem Kontext bedeutet es, dass obdachlose Menschen nicht nur als soziale Problemfälle, sondern als eine eigene Kategorie von „Anderen“ betrachtet werden. Diese Zuschreibung führt dazu, dass sie oft von der Gesellschaft ausgeschlossen und stigmatisiert werden. Die Bezeichnung „obdachlos“ wird häufig mit einer Vielzahl von Vorurteilen verbunden, wie etwa Faulheit, Kriminalität, Unfähigkeit oder Unzuverlässigkeit. Diese Zuschreibungen sind nicht nur unzutreffend, sondern auch gefährlich, da sie die Wahrnehmung und das Verhalten der Gesellschaft gegenüber diesen Menschen beeinflussen. Das Othering hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Identität der Betroffenen. Wenn Menschen ständig mit negativen Stereotypen konfrontiert werden, kann dies zu einem Verlust des Selbstwertgefühls und der sozialen Identität führen. Sie werden nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern als Repräsentanten einer „abnormalen“ Gruppe. Dies kann

zu einer Selbststigmatisierung führen, bei der die Betroffenen die negativen Zuschreibungen internalisieren und an sich selbst glauben. Die Folge sind Isolation, Rückzug und ein erschwerter Zugang zu Hilfeleistungen.

Auswirkungen des Othering auf obdachlose Menschen

Die Auswirkungen des Othering sind vielschichtig. Menschen, die als obdachlos bezeichnet werden, erleben häufig Diskriminierung und Ausgrenzung in verschiedenen Lebensbereichen. Dies beginnt bereits bei der Wohnungssuche, wo Vermieter Vorurteile hegen und Menschen ohne festen Wohnsitz ablehnen. Auch im Gesundheitswesen werden obdachlose Menschen oft nicht ernst genommen oder erhalten eine geringere Qualität der Behandlung. Diese Diskriminierung kann zu einem Teufelskreis führen: Je mehr Menschen als „Anders“ wahrgenommen werden, desto weniger Unterstützung erhalten sie, was ihre Situation weiter verschärft. Darüber hinaus führt das Othering auch zu einem Mangel an Empathie in der Gesellschaft. Wenn Menschen nicht als individuelle Persönlichkeiten, sondern als Teil einer homogenen Gruppe wahrgenommen werden, neigen wir dazu, ihre Bedürfnisse und Herausforderungen zu ignorieren. Dies kann dazu führen, dass politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit unzureichend sind, da sie nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen eingehen.

Alternativen im Umgang mit obdachlosen Menschen

Ein sensiblerer und respektvoller Umgang mit obdachlosen Menschen erfordert ein Umdenken in der Gesellschaft. Anstatt sie als „Andere“ zu betrachten, sollten wir sie als Teil unserer Gemeinschaft ansehen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung einer inklusiveren Sprache. Anstatt den Begriff „Obdachlose“ zu verwenden, könnten wir von „Menschen ohne festen Wohnsitz“ oder „Menschen in Wohnungsnot“ oder „Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung“ sprechen. Diese Formulierungen betonen die Menschlichkeit der Betroffenen und vermeiden die Stigmatisierung, die mit dem Begriff „obdachlos“ verbunden ist.

Ein weiterer Schritt besteht darin, die individuellen Geschichten und Erfahrungen obdachloser Menschen zu hören und anzuerkennen. Durch persönliche Begegnungen und den Austausch von Geschichten kann Empathie gefördert und das Bewusstsein für die Komplexität der Obdachlosigkeit geschärft werden. Dies könnte durch Initiativen geschehen, die obdachlosen Menschen eine Plattform bieten, um ihre Perspektiven zu teilen, beispielsweise durch Erzählcafés oder Kunstprojekte.

Obdachlosigkeit ist kein primär individuelles Problem, sondern in erster Linie ein strukturelles Problem.

Deshalb ist es wichtig, die politischen Entscheidungsträger in die Verantwortung zu nehmen und für umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit zu plädieren. Dies könnte den Ausbau von Sozialwohnungen, die Bereitstellung von Beratungsdiensten und die Förderung von Integrationsprogrammen umfassen. Es ist entscheidend, dass diese Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit obdachlosen Menschen entwickelt werden, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden und ihre Bedürfnisse tatsächlich erfüllt werden.

Zwischenbilanz

Der Mechanismus des Othering trägt zur Stigmatisierung und Ausgrenzung obdachloser Menschen bei und hat tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Leben und ihr Selbstbild. Die Form des Denkens und Sprechens bestimmt auch die Art der angebotenen Hilfen: Mit Obdachlosigkeit wird oft die Idee eines Schlafplatzes oder einer Notunterkunft in Verbindung gebracht. Dabei wird nicht gesehen, dass es gerade diese zwangsgemeinschaftlichen Massennotunterkünfte der sogenannten „Obdachlosenhilfe“ sind – häufig Orte der Gewalt und in einem menschenunwürdigen Zustand – die dazu beitragen, dass obdachlose Menschen obdachlos bleiben.

Das muss aber nicht sein: Obdachlose Menschen benötigen eine Wohnung – oder eine selbstbestimmte Wohnform – dann ist ihre Obdachlosigkeit vorbei. Erst auf Basis einer eigenen Wohnung – oder einer sicheren selbstbestimmten Wohnform – ist es möglich, weitere Probleme sinnvoll zu bearbeiten. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für wohnbegleitenden Hilfen. Wenn wir damit anfangen, unser Denken und unsere Einstellung gegenüber obdachlosen Menschen zu verändern und mit ihnen zu sprechen, statt

über sie - Wohnungen stehen leer.

Empowerment

Obdachlose Menschen zu befähigen, sich angstfrei als Expert*innen in eigener Sache zu Wort zu melden und sich in politische Prozesse einzubringen – das ist die Grundidee von Empowerment. Tatsächlich gab und gibt es immer wieder Bestrebungen der Selbstorganisation obdachloser Menschen. Erinnert sei an die Bruderschaft der Vagabunden aus den 1920er Jahren, an die verschiedenen Obdachlosentreffen in den 70er, 80er und 90er Jahren, an die Bundesbetroffeneninitiative wohnungsloser Menschen und die seit 2006 jährlich stattfindenden Wohnungslosentreffen, die schließlich zur Idee der Gründung von Selbstvertretungen wohnungsloser Menschen führten. Doch wie funktioniert der Aufbau von Selbstvertretungen wohnungsloser Menschen?

Selbstvertretungen aufbauen – aber wie?

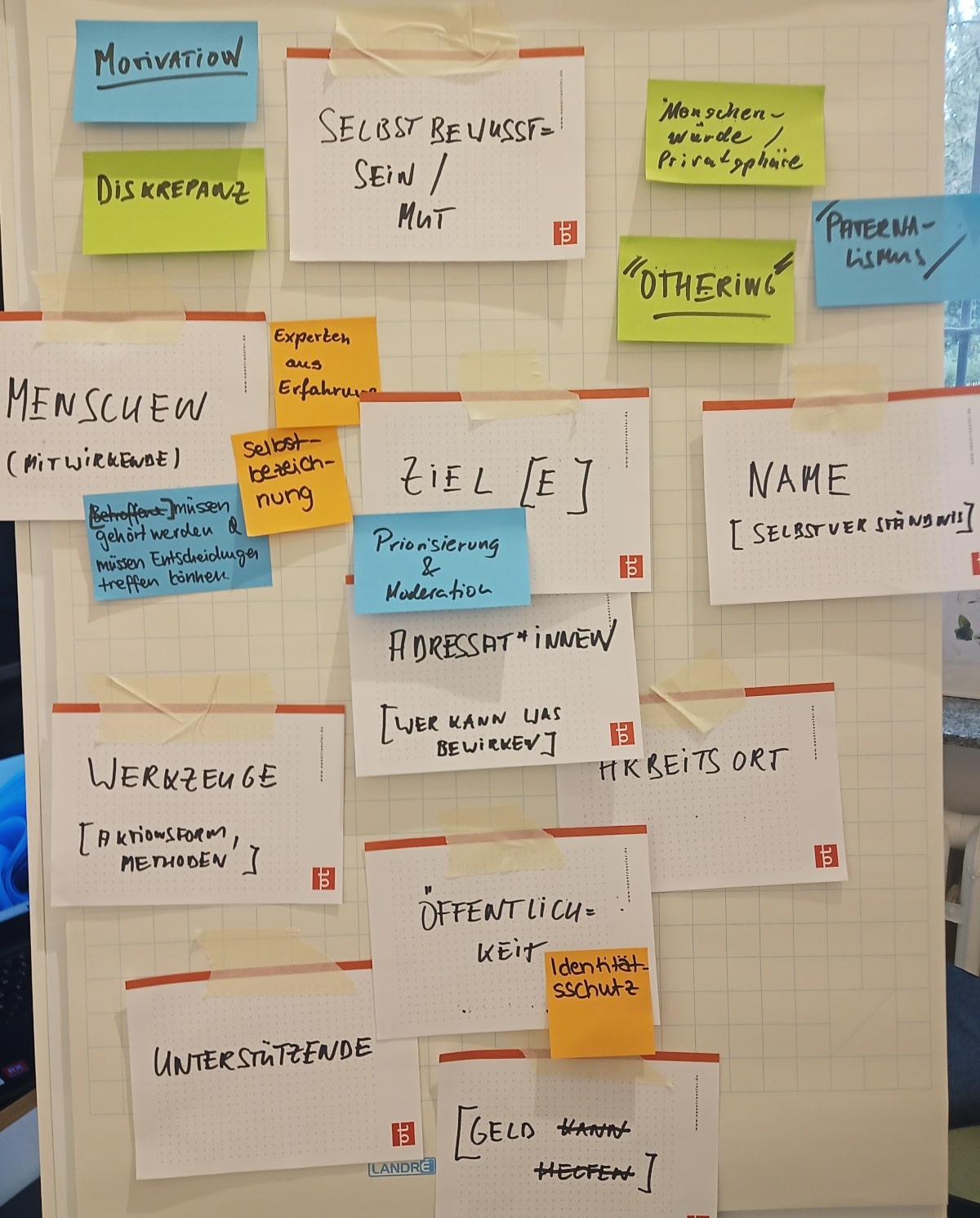

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt, wie der Aufbau einer Selbstvertretungsinitiative obdachloser Menschen gelingen kann. Im Wesentlichen sind zehn Punkte zubeachten. Diese Punkte hängen eng miteinander zusammen, und es lohnt sich, über jeden einzelnen genauer nachzudenken. Fangen wir an:

10 Punkte für den Aufbau einer Selbstvertretungsinitiative

Es braucht…

Es braucht…

1. … Menschen.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Vielleicht hat jemand eine Idee, eine Vision oder einen Ärgerpunkt. Es gilt, andere zu finden, anzusprechen und zum Mitmachen einzuladen. Das ist intensive Beziehungsarbeit. Denn wie Rio Reiser schon sagte: „Allein, machen sie Dich ein …“ Es geht darum, ein Netzwerk bzw. eine Initiative aufzubauen. Nicht unbedingt eine Gruppe…

2. … Selbstbewusstsein & Mut.

Kaum einem Menschen fällt es leicht, zu widersprechen. Doch genau das zu tun, ist ein wichtiger Anfang. Mit einer Situation nicht einverstanden zu sein und das laut zu sagen – und auch einen Vorschlag zu machen, wie es besser sein könnte. Andere zu ermutigen und selbst mutiger zu werden, ist ein zentraler Bestandteil von Selbstvertretungen.

3. … ein Ziel oder Ziele.

Die Notschlafstelle muss tagsüber geöffnet sein – das ist ein kleines Ziel. Es sollen Wohnungen für obdachlose Menschen bereitgestellt werden – das ist schon ein größeres. Die Arbeit an einem Ziel hält die Initiative zusammen. Ziele sind wie ein Kompass. Sie geben Orientierung.

4. … einen Namen.

Der Name einer Initiative oder Gruppe sagt viel über das Selbstverständnis aus. „Obdachlose mit Zukunft“, „Schlafen statt Strafen“, „Union für Obdachlosenrechte“, „Bündnis gemeinsam gegen Obdachlosigkeit“ – das sind nicht nur Namen bestehender und erfolgreicher Initiativen, sondern auch schon kleine Botschaften.

5. … einen Arbeitsort.

Leicht erreichbar, ohne Konsumzwang, barrierearm oder idealerweise barrierefrei, Internetzugang, Hunde erlaubt, kostenfrei – solche Orte gibt es oder Organisationen, die solche Orte zur Nutzung zur Verfügung stellen. Weniger gut geeignet sind Orte mit Konsumzwang (Kneipen etc.) und Orte unter Aufsicht der Wohnungslosenhilfe.

6. … Werkzeuge (Aktionsformen, Methoden, Strategien …)

Ein sehr großes Thema, über das viele Menschen nachdenken und alle eine Meinung haben. Wichtig ist: Macht, worauf ihr Lust habt, macht, was Spaß macht und was ihr euch gerade noch zutraut. Stichwort: Selbstbewusstsein und Mut. Bleibt bei euch selbst, und lasst euch nicht von anderen sagen, was ihr zu tun oder zu lassen habt.

7. … Adressat*innen.

Damit ist gemeint: Es muss ermittelt werden, welche Menschen oder Institutionen in der Lage sind, etwas so zu ändern oder zu beeinflussen, dass euer Ziel erreicht werden kann. Oftmals sind es mehrere Gremien und Institutionen, nicht nur eine Einzelperson. Es ist nicht immer einfach herauszufinden, wie das funktioniert und was die Regeln sind. Es lohnt sich, dies genauer zu betrachten, um die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden.

8. … Öffentlichkeit.

Ihr könnt so viel arbeiten, wie ihr wollt – wenn es niemand erfährt, bleibt es erfolglos. Der entscheidende Punkt ist: Früher oder später muss etwas (nein: das, was ihr wollt!) aufgeschrieben und verbreitet werden. Ob es eine Webseite, ein Plakat, ein Antrag oder ein Forderungskatalog ist.

9. … Unterstützer*innen.

Ihr könnt sicher sein: Es gibt Menschen, die das, was ihr vorhabt, gut finden und unterstützen möchten. Die Kunst besteht darin, diese Menschen zu finden und ihnen genau zu sagen, wie sie euch helfen können. Traut euch, fremde Menschen anzusprechen und sie um Hilfe zu bitten.

10. … Geld.

Es braucht in Deutschland (außer in Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland) keine Genehmigung mehr, um Spenden einzusammeln. Daher ist es möglich, für fast alle legalen Zwecke einfach loszulegen

und Spenden zu sammeln. Dass mit Geld viele Dinge organisiert werden können, die ihr für eineSelbstvertretung braucht (Räume mieten, Essen und Getränke für Treffen, Kopierkosten für Flugblätter,

Fahrtkosten usw.), versteht sich von selbst.

Zusammenfassung

Eine Selbstvertretung aufzubauen, ist im Grunde nicht wirklich schwer. Es braucht viel Kraft und Energie, die Bereitschaft, auf andere zuzugehen und etwas Mut. Entscheidend ist jedoch etwas anderes: Alles beginnt mit dem ersten Schritt.

Berlin / Göttingen 04/12/2024

Stefan Schneider

Transparenzhinweis: Ich habe diesen Text erstellt mit Hilfe von KI (you.com)

Wie kann es gelingen, eine Selbstvertretungsinitiative wohnungslosigkeitserfahrener Menschen aufzubauen?

Es braucht ….

- Menschen

- Selbstbewusstsein / Mut

- ein Ziel / Ziele

- einen Namen [ein Selbstverständnis]

- einen Arbeitsort

- Werkzeuge (Aktionsformen, Methoden, Strategien ...)

- Adressat*innen (wer kann/soll etwas bewirken, verändern?)

- Öffentlichkeit

- Unterstützer*innen

- Geld