Zum Geburtstag des strassenfeger e.V. blicken wir auf die Gründer:innen und die Gründungszeit.

Zum Geburtstag des strassenfeger e.V. blicken wir auf die Gründer:innen und die Gründungszeit.

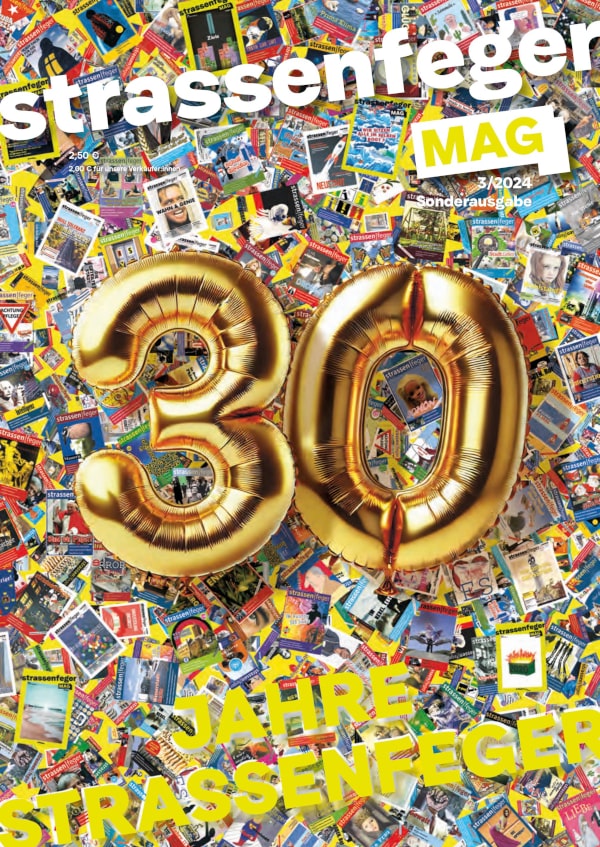

In: strassenfeger MAG, 3/2024 [Sonderausgabe 30 Jahre strassenfeger], Seite 4-5

Interview von Lucas Gerosch

Der Verein hat inzwischen viele Gesichter gesehen. Menschen, die helfen wollen, Betroffene, Freund:innen und Kritiker:innen. Was war damals los, Mitte der Neunziger? Wie kam überhaupt der Gedanke auf, eine Straßenzeitung zu gründen?

Zu der Zeit hörte man in Deutschland von dem Konzept der Straßenzeitungen, die aus Amerika nach Europa kamen – am bekanntesten ist wohl die britische Big Issue. In Berlin gab es einige, die an der Idee interessiert waren. Eine Gruppe war etwa die Berliner Nichtsesshaftenhilfe, die im Frühjahr 1994 das mob magazin gründete.

Wie konnte das funktionieren, so von null auf hundert?

Tatsächlich hatten sie das Projekt groß angefangen. Ohne ein klares Konzept war das anfängliche Geld schnell aufgebraucht. Man muss aber auch sagen: Eine Straßenzeitung war etwas Neues, da gab es noch keine vorgefertig-ten Konzepte.

Zu dieser Zeit waren Sie noch an der Universität tätig. Wie kamen Sie dann in die „Szene“?

Ja, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule der Künste Berlin. In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit der Handlungsfähigkeit obdachloser Menschen beschäftigt. Ich war viel in Tagestreffpunkten unterwegs, habe mit wohnungslosen Menschen gesprochen und habe dabei festgestellt, dass diese Treffpunkte nur bedingt förderlich sind. Na klar, die Leute können da reinkommen und Kaffee trinken und dösen. Aber es fehlte ein Angebot von Einbindung.

Wie kann man sich die Gruppe vorstellen, die dann etwas Neues aufziehen wollte?

Das waren Verkaufende und Sympathisant:innen. Es tauchten immer Leute auf, die ihren Teil beigetragen haben. Manche waren bereit, ein paar Stunden den Vertrieb zu über- nehmen, manche haben gesagt: ich habe einen Text, ein Gedicht. Viele haben mit der Zeitung eine Chance für sich gesehen. Und man muss auch denjenigen, die sich um Buchhaltung und Vertrieb gekümmert haben, höchste Achtung schenken.

Es hat sich also alles wie von selbst geregelt?

Wir hatten die Vor- und Nachteile eines selbstorganisierten Projekts. Das Prinzip „macht einfach“ führte dazu, dass viele verschiedene Menschen mitmachen konnten, aber auch zu kuriosen Situationen. Wir wurden von Verkäufer:innen mit Beginn der kalten Jahreszeit angesprochen, ob sie in den Redaktionsräumen übernachten können. Da es – so wie wir – auch Vereinsmitglieder waren, gab es keine wirklichen Gründe, das abzulehnen, zumal nachts in der Redaktion ja auch niemand mehr arbeitete. Das wurde dann von einigen Menschen genutzt und war ganz schön turbulent: Diskussionen, ob Alkohol erlaubt ist und andere Drogen. Da wurde ich auch mal um 23 Uhr angerufen, weil das Klopapier alle war.

Also doch kein geordneter Zeitungsbetrieb?

Nein, nach dem ersten Winter waren wir alle komplett ausgepowert. Finanziell war es knapp, aber vor allem waren wir einfach durch vom ständigen Improvisieren und Diskutieren. Wir haben uns mit anderen Vereinen und Zeitungen besprochen und dann wurde fusioniert: Aus dem Magazin mob und der Hatz („Hunnis allgemeine Zeitung“) wurde die motz.

Das hört sich an, als hätte die Geschichte hier auch zu Ende sein können.

Wir hatten ja immer noch den Verein – und wir hatten eine tolle Redaktion und einen tollen Vertrieb. Parallel haben sich weitere engagierte Leute Gedanken über eine Zeitung gemacht und es entstand der strassenfeger als GbR und irgendwann kam die Anfrage nach einer Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein mob.

War es kein Problem, dass es dann mehrere Straßenzeitungen in Berlin gab?

Das war nun mal von Anfang an so. Vielleicht gab es zunächst einen Konkurrenzgedanken. Über die anderen schlecht zu reden, bringt aber nichts. Wir haben gesagt, nö, wir müssen selber gut werden und dann wird sich das durchsetzen.

Die Situation von Obdachlosigkeit war in den Neunzigern eine andere als heute. Wie kam diese Arbeit in der Öffentlichkeit an?

Wohnungslose haben kaum eine Stimme, also wollten wir Aufmerksamkeit. Mit Karsten Krampitz, damals Redaktionsleiter, und einigen Verkäufer:innen haben wir dann Aktionen geplant: Die Besetzung vom Adlon, der „Crashkurs Obdachlosigkeit“ (s. S. 7 1999), das Betteldiplom. Die Stadt kam nicht daran vorbei, dass der strassenfeger eine wichtige Kraft ist.

Wie wurde diese Stimme dann genutzt?

Mit weiteren Projekten. Wir hatten eine selbstverwaltete Notübernachtung aufgebaut – denn noch einmal sollten die Leute lieber nicht in den Redaktionsräumen schlafen. 1999 sind wir damit in die Prenzlauer Allee gezogen, das war ein großer Sprung. In den ersten Räumlichkeiten waren Alkohol und andere Drogen okay. Das führte dazu, dass wir im Rausch viele gute Ideen hatten, die aber in der nächsten Woche vergessen waren. Jetzt gab es neue Räume und neue Regeln.

Und das hat die Mitglieder nicht verschreckt?

Überhaupt nicht. Wir konnten die Menschen mit einbeziehen, um beim Renovieren zu helfen. Eine Aufgabe zu haben, macht etwas mit obdachlosen Menschen. Wir mussten sie natürlich auch entlohnen, aber die Integrationswirkung war deutlich zu sehen. Außerdem konnten wir endlich Platz für wohnungslose Frauen anbieten. In der gemeinschaftlichen Unterkunft haben sie sich nie wohl gefühlt und waren schnell wieder weg. Da haben wir viel gelernt. Als wir die getrennten Räume hatten, kamen mit einem Mal auch mehr Frauen, logisch eigentlich.

Vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Wie geht es gerade für Sie weiter?

Ich bin weiter in der Wohnungslosenarbeit aktiv. Meine „Wohnungslosen_Stiftung“ soll Leute ermutigen, für sich selber zu sprechen. Fast alle wohnungslosen Menschen sagen: eine Wohnung wäre schon das Richtige. Allein mit dieser einfachen Forderung sorgen wir schon für genug Ärger.

www.drstefanschneider.de

www.wohnungslosenstiftung.org

Siehe auch:

Herbst, Kerstin / Schneider, Stefan: Selbsthilfe: Chaotische Professionalität. In: wohnungslos. Aktuelles aus Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit. 45. Jahrgang, 3/2003. Bielefeld 2003, S. 9;